ピアスホールを復活させたい!ピアスが入らなくなったらどうするの?

神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

前回の『ピアスの化膿』でも少し触れた内容ではあるのですが、

今回は『ピアスホールの復活』について深掘りしたいと思います。

・ピアスが閉じてしまったけれどどうしても同じ場所にまたピアスを開けたい!

・復活させたい!

と思っている方も少なくないと思います。

その方法とリスク、費用についても詳しく説明します。

ぜひ最後までご覧いただき、お友達やご家族とも共有していただけると嬉しく思います。

【目次】

1.ピアスが閉じた状態とは?

2.ピアス復活のリスク

3.リスクをコントロールしながらピアスを復活させる方法

4.復活したピアスホールの確保

5.まとめ

1.ピアスが閉じた状態とは?

ピアスが化膿したり、長くつけずに放置したりするとピアスホールが塞がってしまい、ピアスが入らなくなることがあります。

こうしたピアストラブルについては、以下動画で説明していますので併せてご覧下さい。

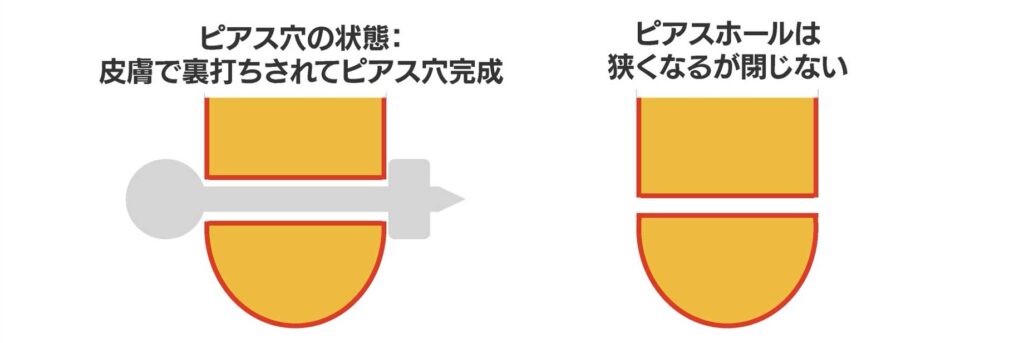

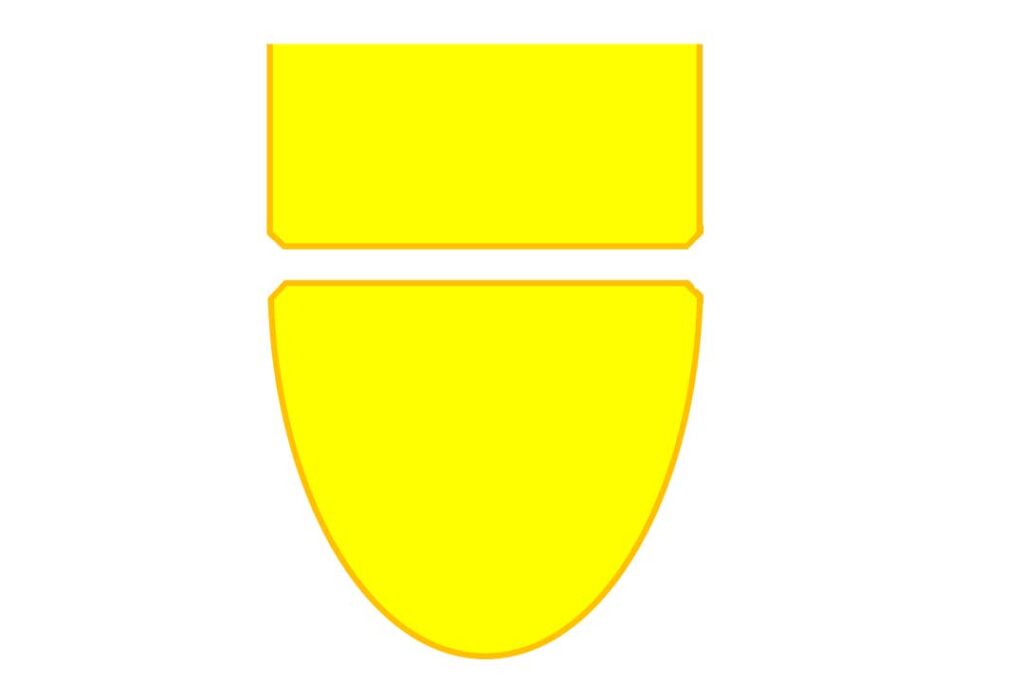

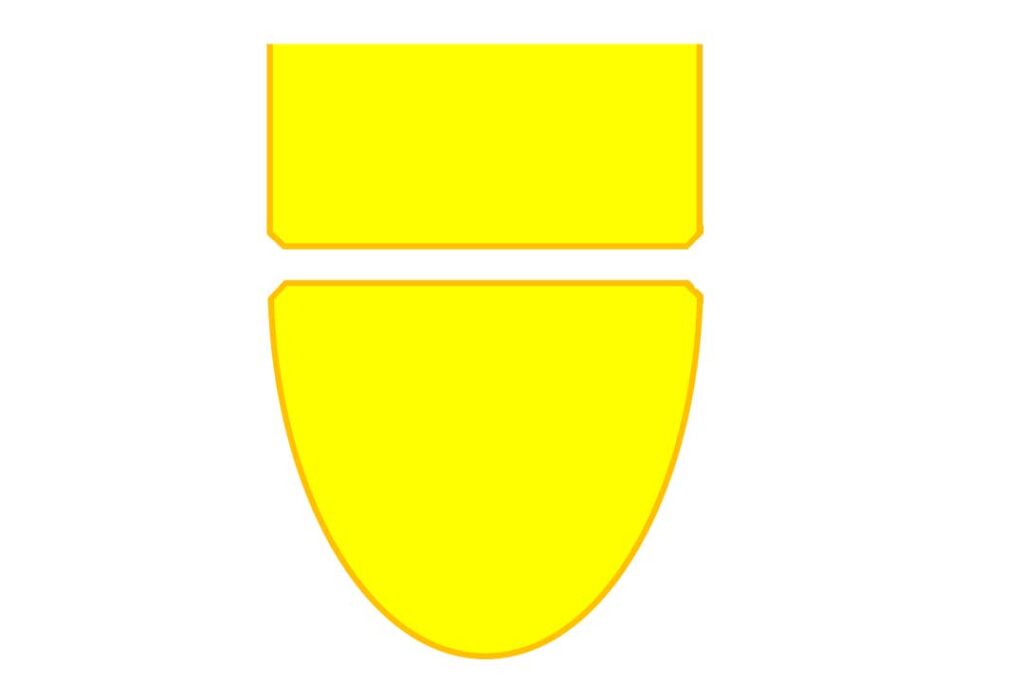

一口にピアスが塞がったと言っても、程度によっていくつかの段階があります。

症状の重い順にいうと…

1.ピアスの痕跡さえない

2.凹みはあるがピアスはまったく入らない

3.ピアスが少しだけ入るが、途中で行き止まって進まない

4.ピアスが入るが、最後の部分が膜状に閉じていて進まない

このような状態で、病院で相談すると、

どの重症度であっても医師からはピアス孔のすぐ近く、

別の場所にピアスの開け直しを提案されることが多いでしょう。

なぜなら

同じ場所にピアス復活させると将来的にトラブルを引き起こすリスクがあるからです。

h2 id=”2″>2.ピアス復活のリスク

ピアスが閉じてしまった後に、同じ場所にピアスホールを復活させることには次のようなリスクがあります。

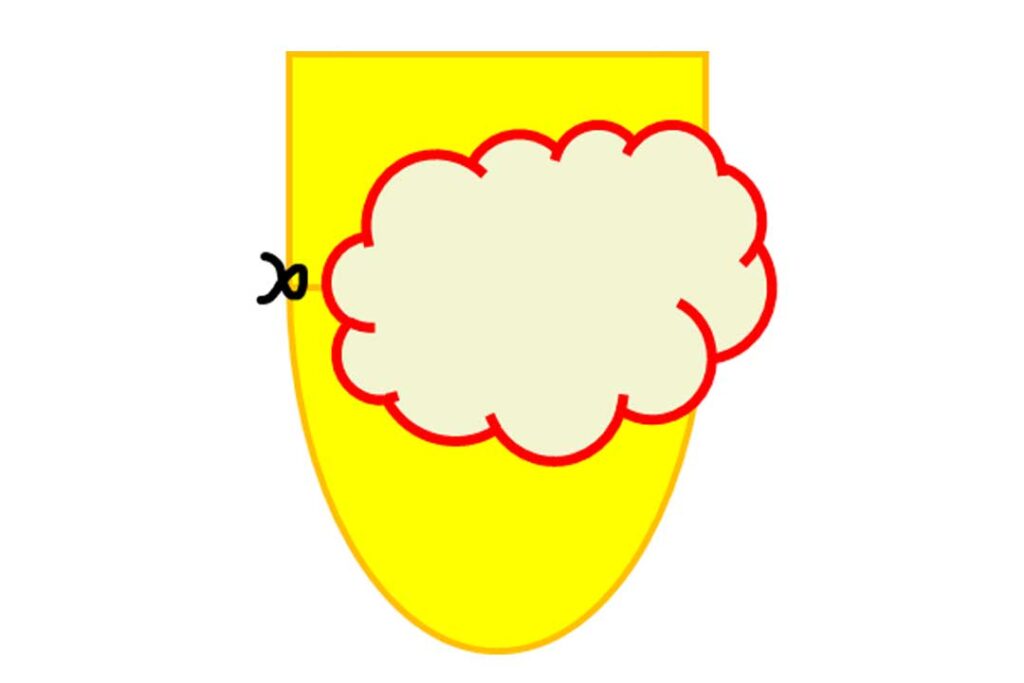

■1.粉瘤発生のリスク

粉瘤・症例写真

粉瘤・症例写真

将来、ピアスホールから粉瘤という“おでき”ができることがあります。

粉瘤は徐々に大きくなり、化膿して腫れることもあります。

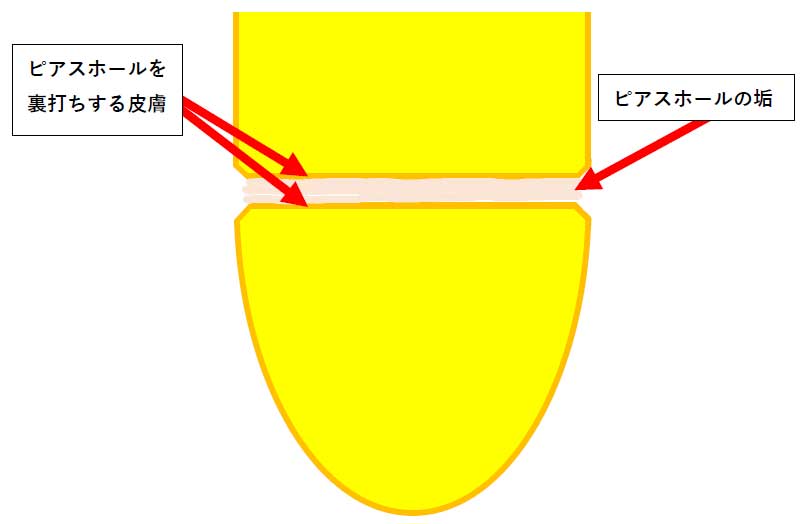

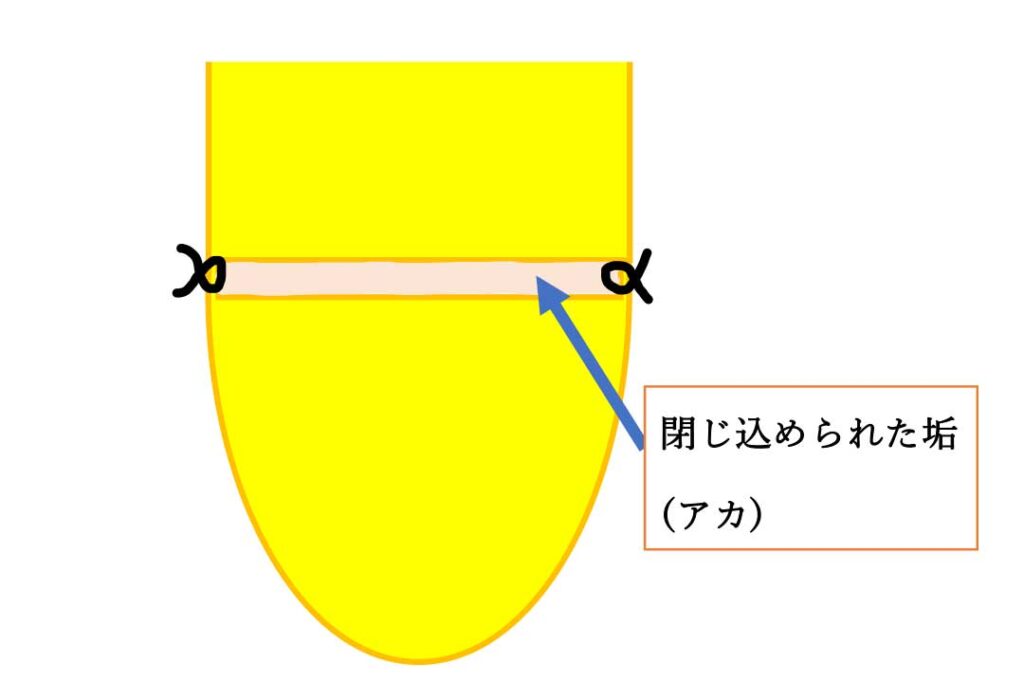

これは上皮組織、つまり以前開けていたピアルホールの壁が

皮下に残っていることが原因です。

このリスクはピアスを復活させる・させないに関わらず存在するのですが、

ピアス復活がトラブル発生の引き金になることがあります。

■2.トラブルのぶり返しのリスク

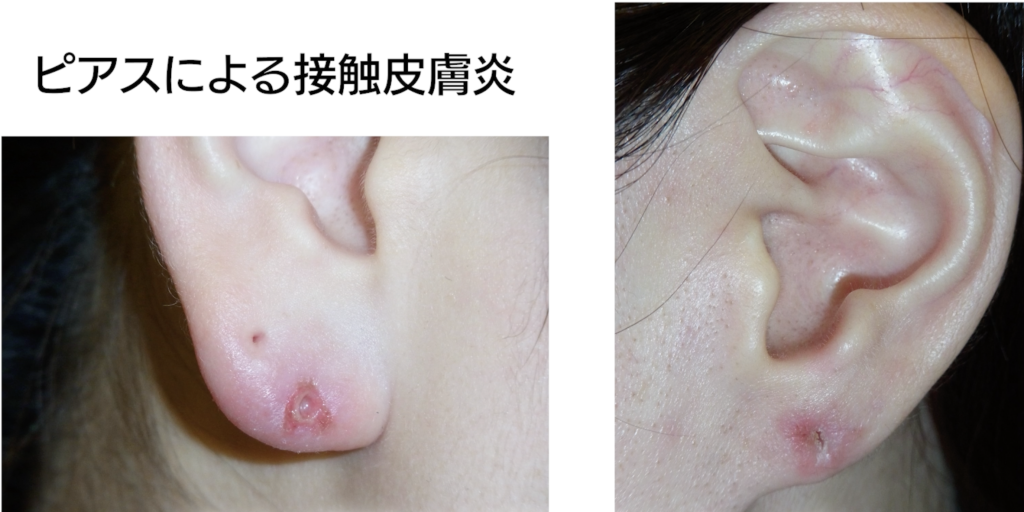

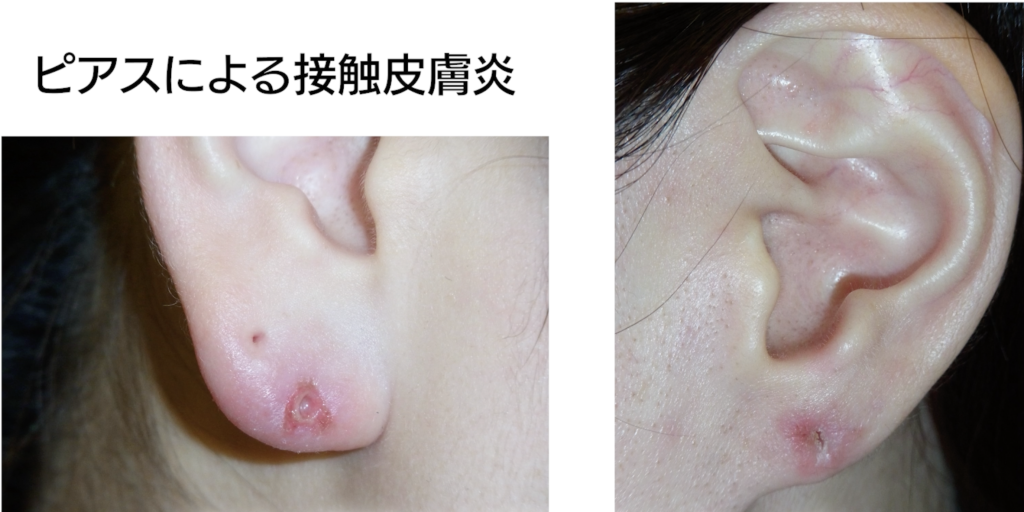

症例:金属アレルギー

症例:金属アレルギー

ピアスホールが塞がる原因となったトラブルというのは、

復活後にぶり返すことがあります。

残念なことに、このリスクはピアスホール復活だけではなく、

別の場所に開け直した時にも同じくらいあります。

ピアストラブルの主な原因の一つは、

金属アレルギーであることが多いからです。

ホールが塞がると、ピアスをつけなくなるため、症状は自然と落ち着きます。

しかし、ホールを復活させて再びピアスの金属に触れると、トラブルがぶり返してしまうのです。

最悪の場合、再びホールが塞がってしまうこともあります。

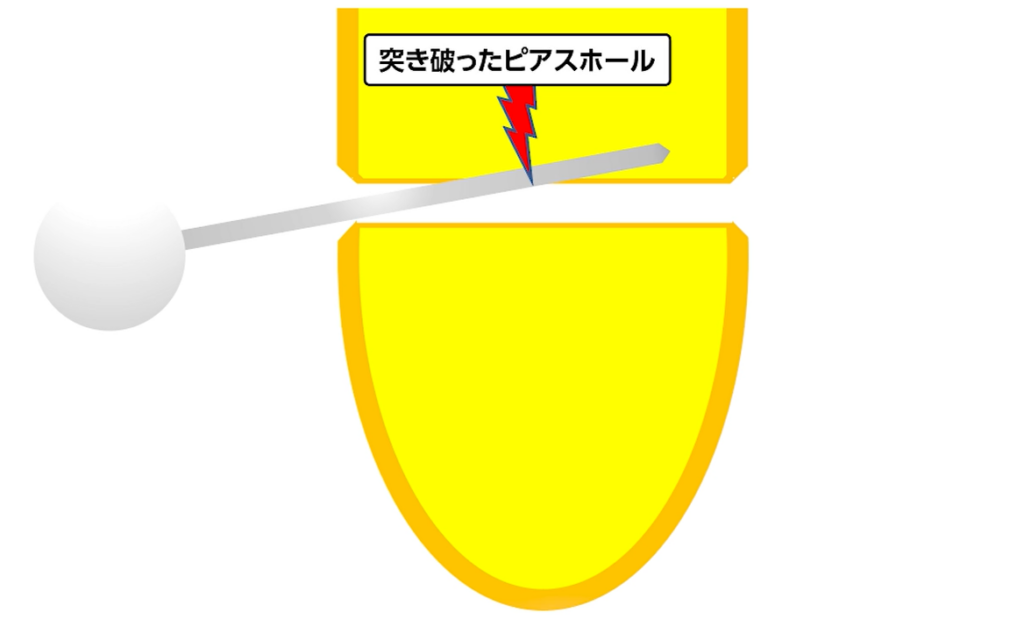

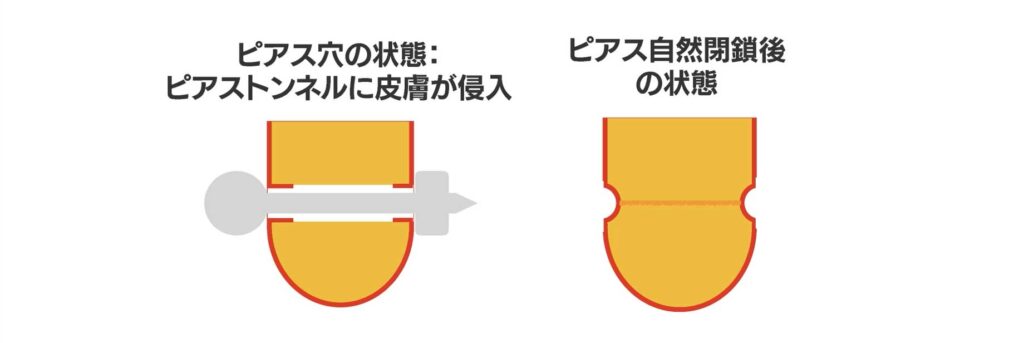

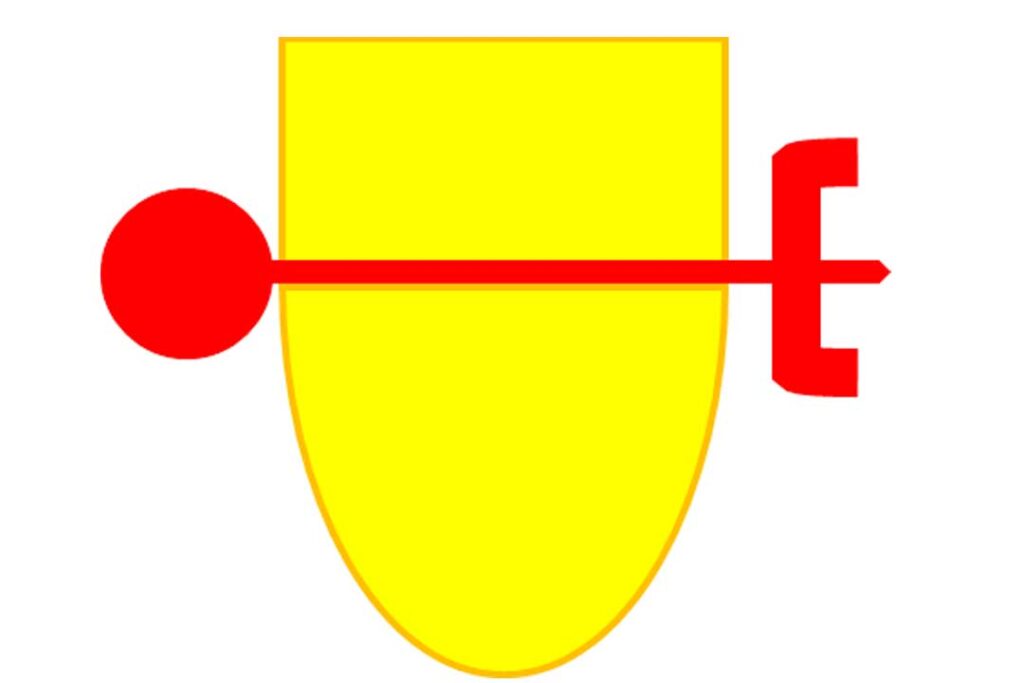

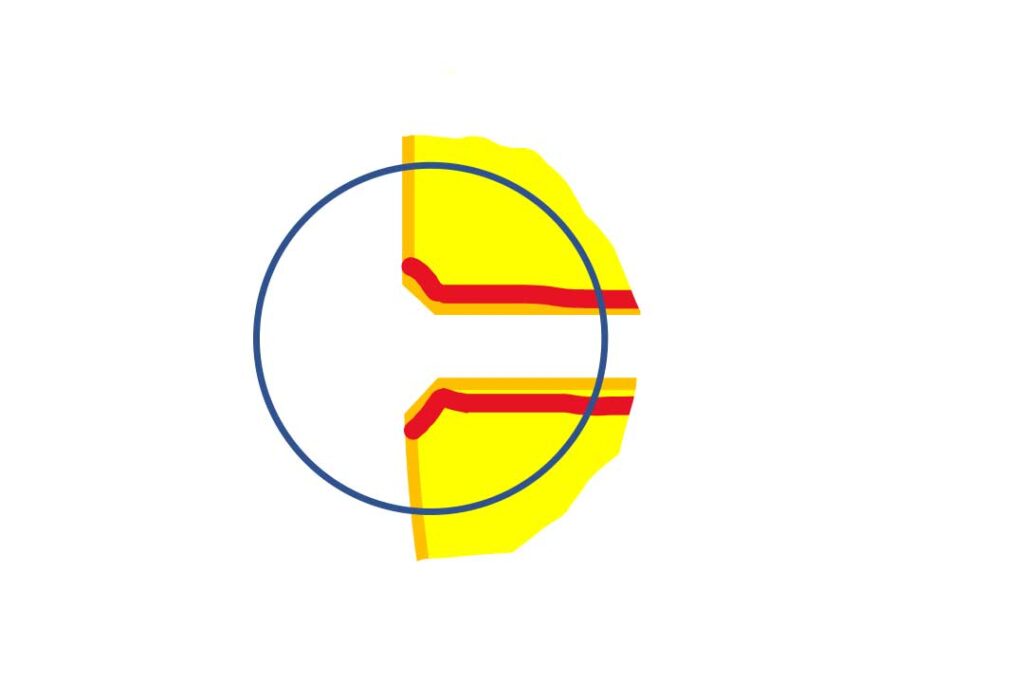

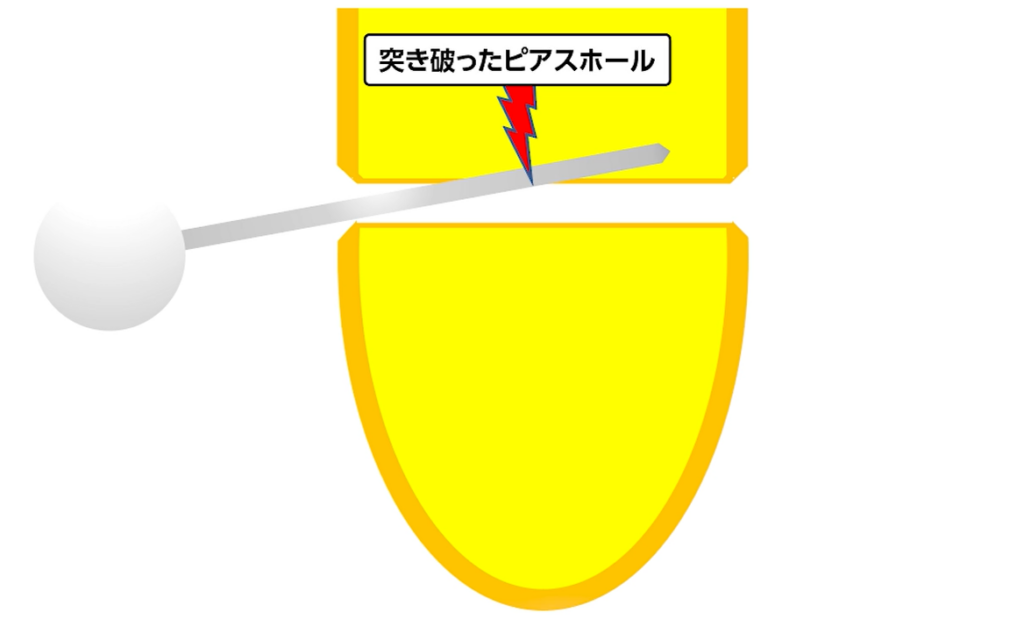

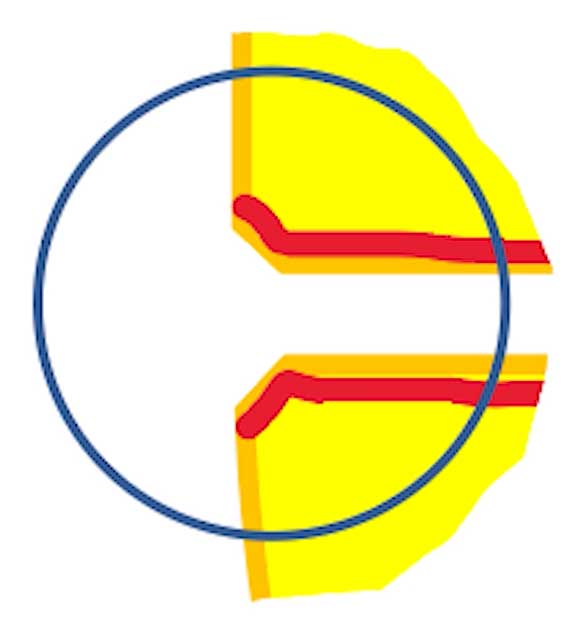

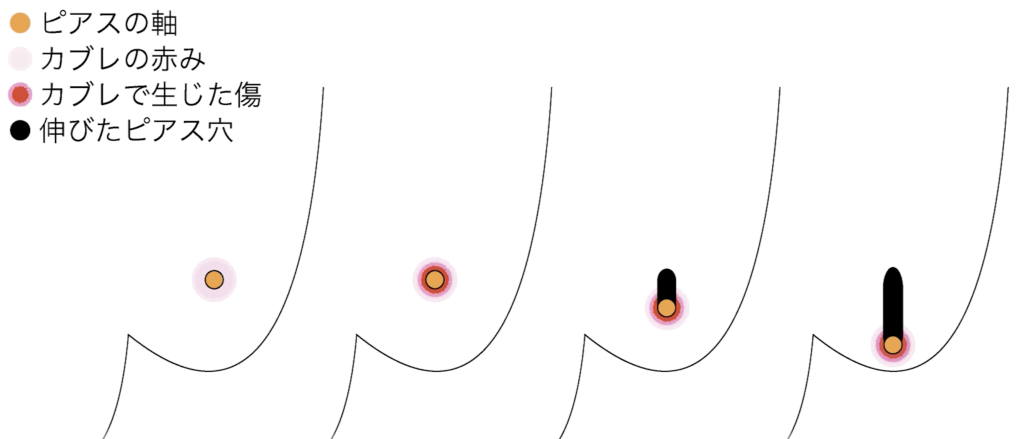

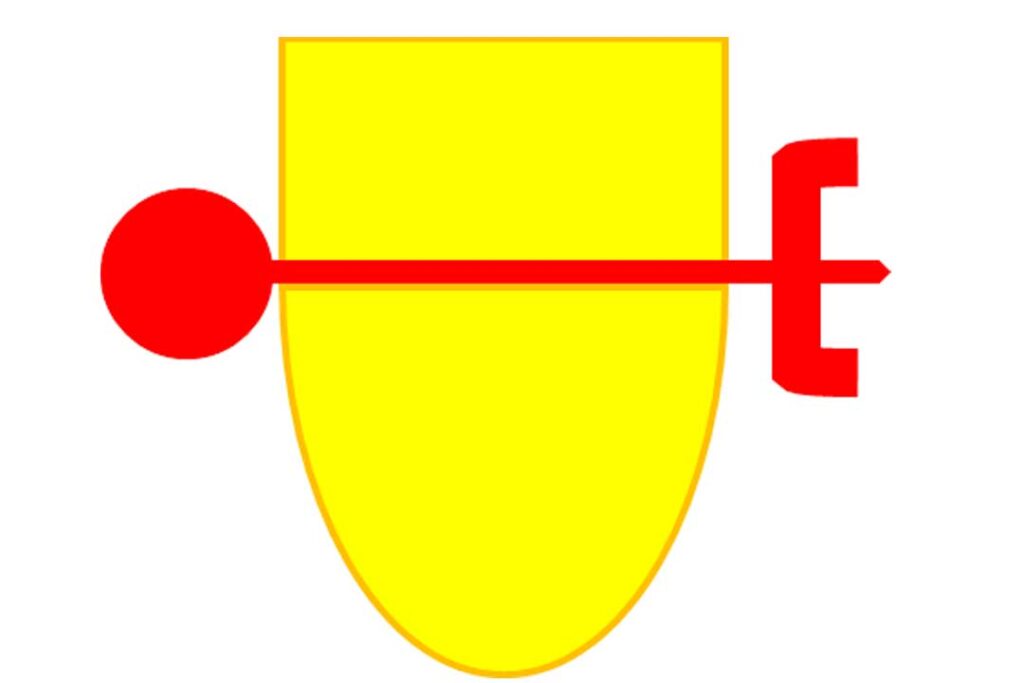

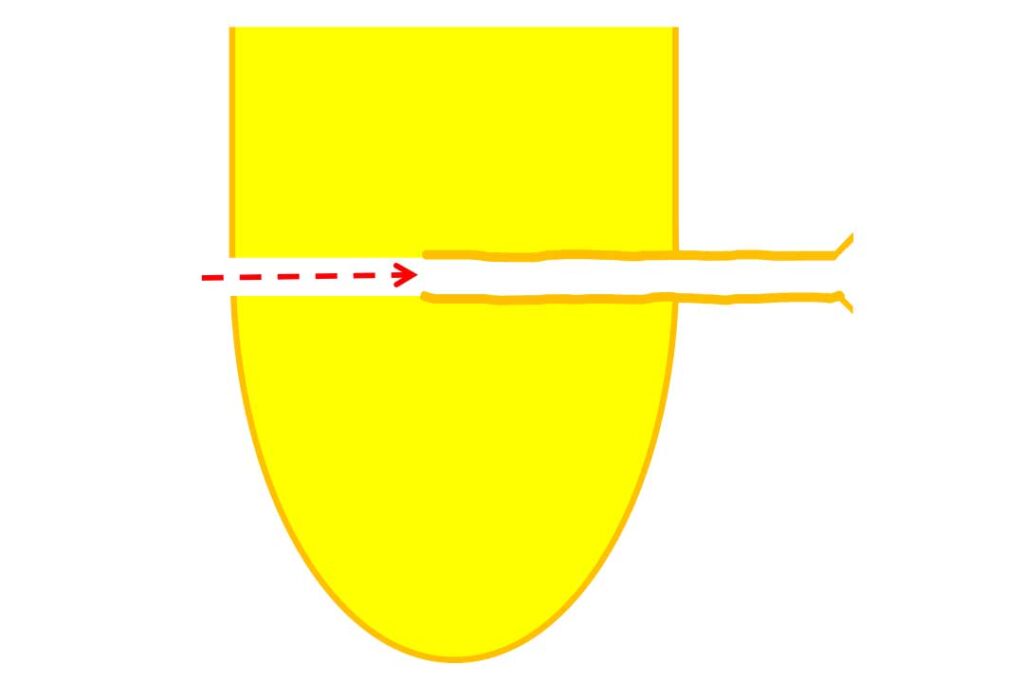

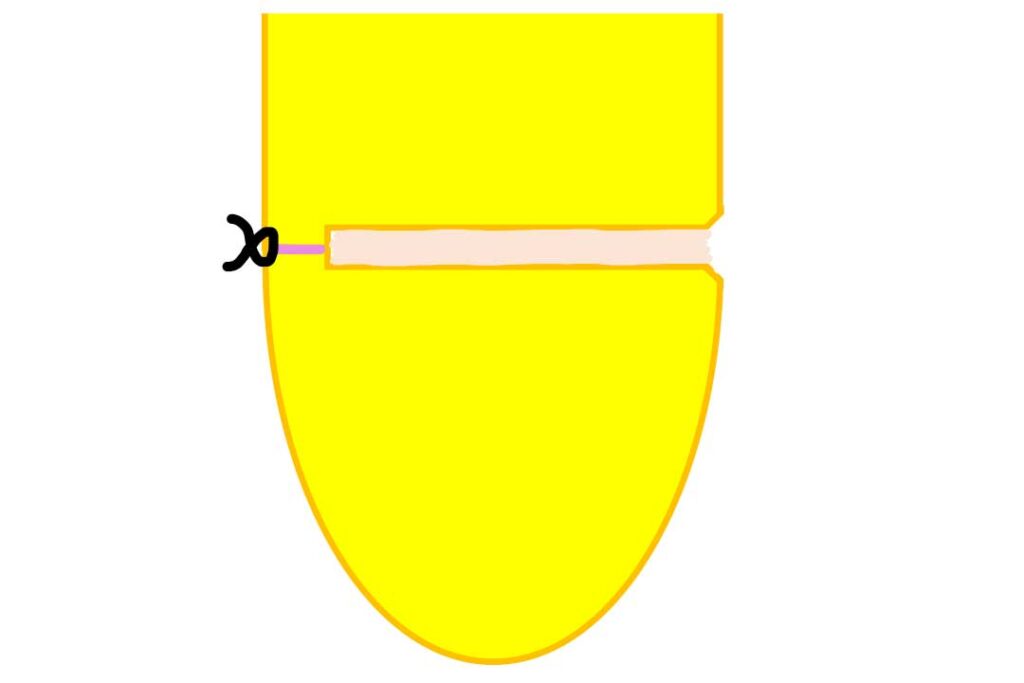

■3.Y字型のピアストンネルのリスク

以前のピアス跡の凹みにピアッサーでホールを復活させる際、

慎重に狙いさえすれば、表側は元と同じ場所に開けられるかもしれません。

しかし、出口となる耳タブの裏側を正確に合わせることができないため

少しだけズレてしまい、耳たぶの裏側に二つの孔ができることがあります。

その結果、トンネルがY字型になって全長が長くなるため、

トラブルが起きやすくなります。

ピアッサーでピアスホールを復活させる場合は

このリスクを完全に避けるのは難しく、

実際にピアストラブルで受診される患者さんの中には

Y字型のトンネルになってしまっているケースがよく見られます。

ここに挙げたようなリスクを避けるために、

医師はピアスを諦めることを勧めたり、

ピアスを続ける場合でも、別の場所へのピアッシングを提案するというわけです。

でも患者さんとしては、やはり同じ場所にあけたい、

ピアス孔を増やしたくない、というご要望も多いです。

その場合には、先のリスクを良く理解した上で

そのコントロールにつとめることが何よりも大切です。

3.リスクをコントロールしながらピアスを復活させる方法

では、ピアスを復活させるにはどのような方法があるのでしょうか。

今回は、3つの方法をご紹介したいと思います。

リスクをゼロにすることはできなくても、

やり方によってリスクをコントロールすることはできます。

■1.ピアッサーによる復活

ピアッサーによる復活は、最もシンプルかつ簡単な方法です。

費用も安く、多くの医療機関で受けることができるのもポイントです。

ただし先ほど説明したように、Y字型ピアストンネルになるリスクがあります。

このリスクをコントロールするためには

熟練した医師にピアスホール復活を依頼することが重要です。

それでも完全に前のピアスホールをトレースすることは困難です。

正確にピアッシングしたい場合は、

次に説明するニードルによる復活をおすすめします。

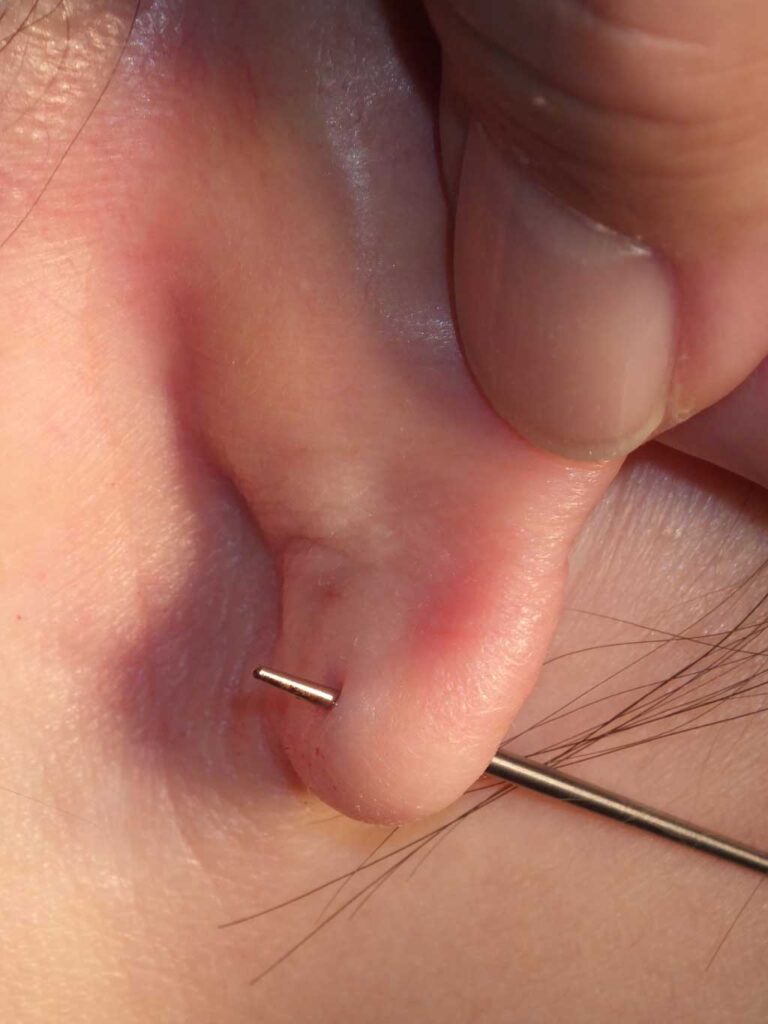

■2.ニードルピアッシングによる復活

18G(ゲージ)という太い注射針を使ってピアッシングする方法です。

耳タブ裏側のピアス跡を確認しながら正確にピアッシングできるので

ピアスホール跡をトレースすることができ、Y字型になることがありません。

ただし痛みが強いので、耳たぶに局所麻酔注射をする必要があります。

また、手術に準じた方法なので費用が高く、扱う医療機関は限られます。

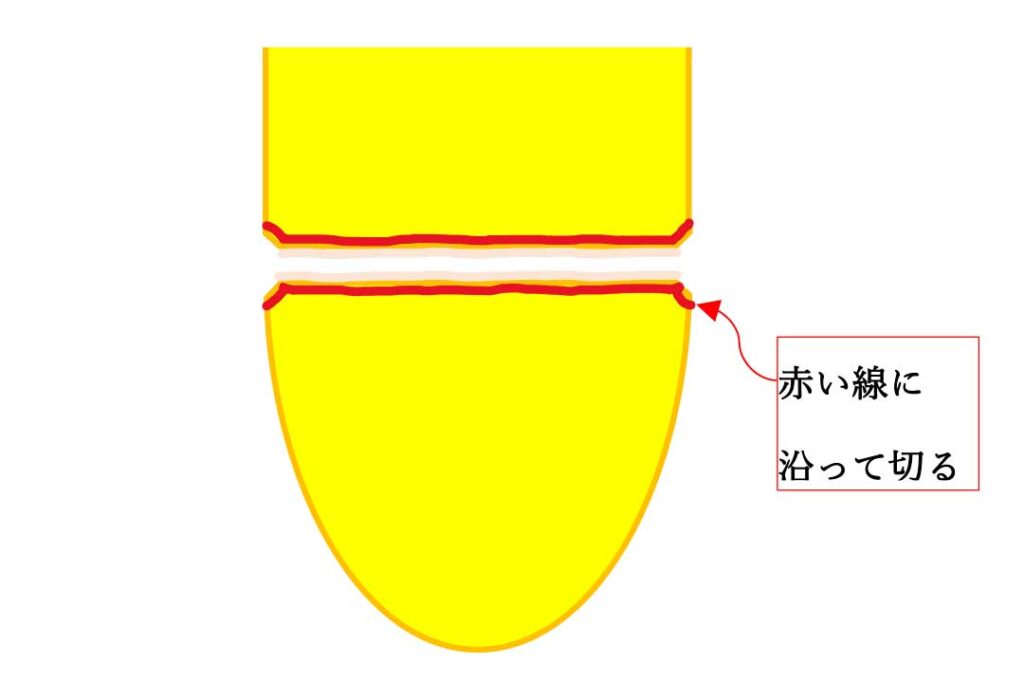

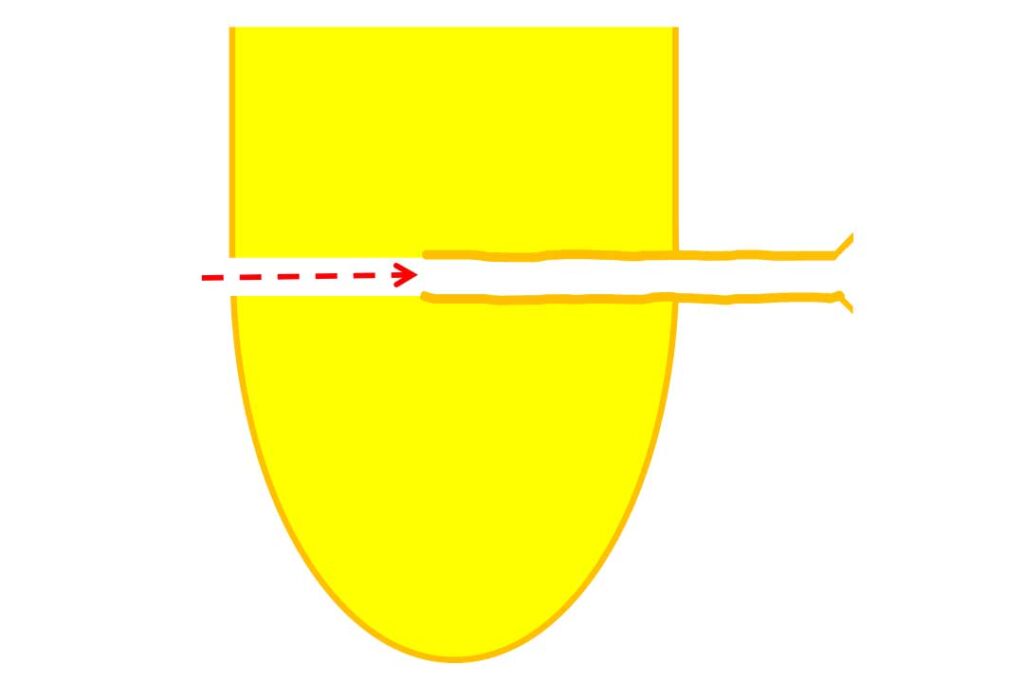

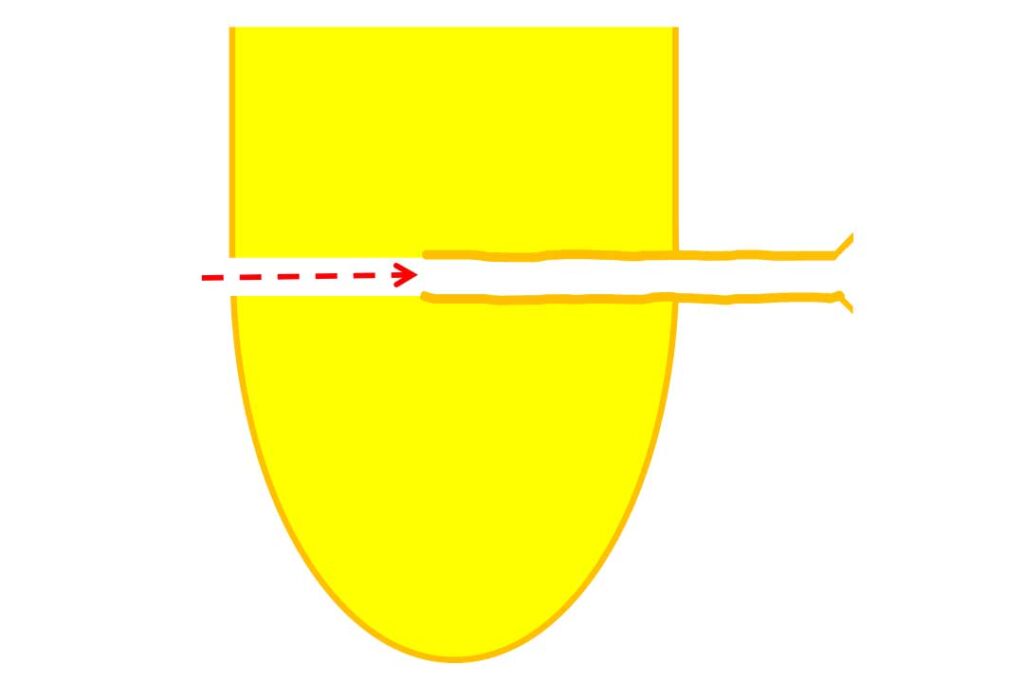

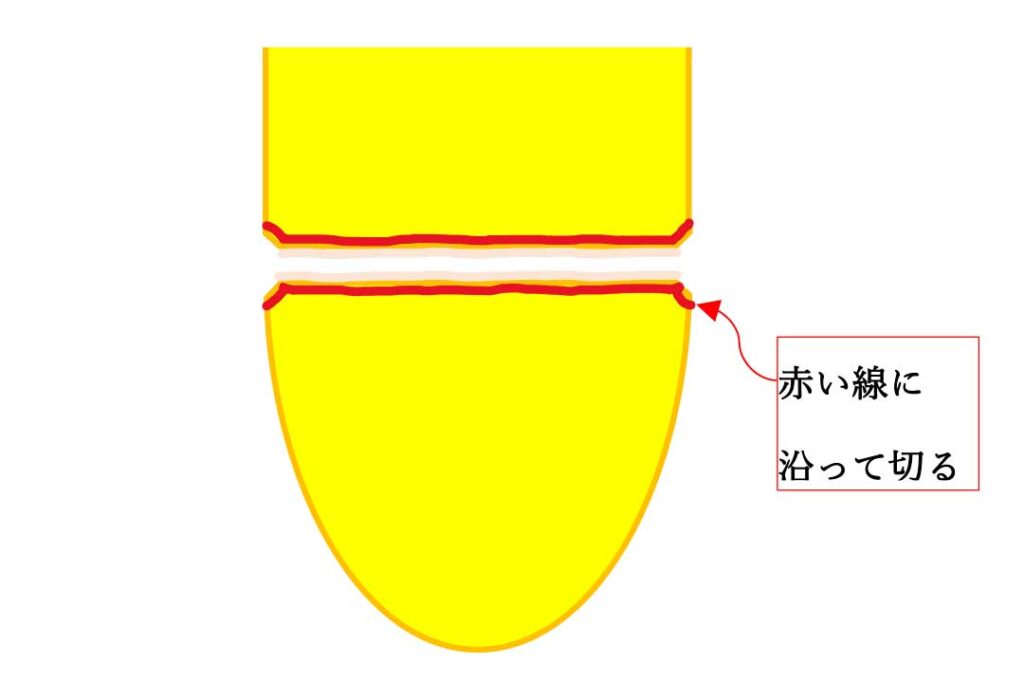

■3.ブジーによる復活

ピアスホールが狭くなって入りにくい、

あるいはピアスホールが残っていて途中までピアスが入る場合に復活させる方法です。

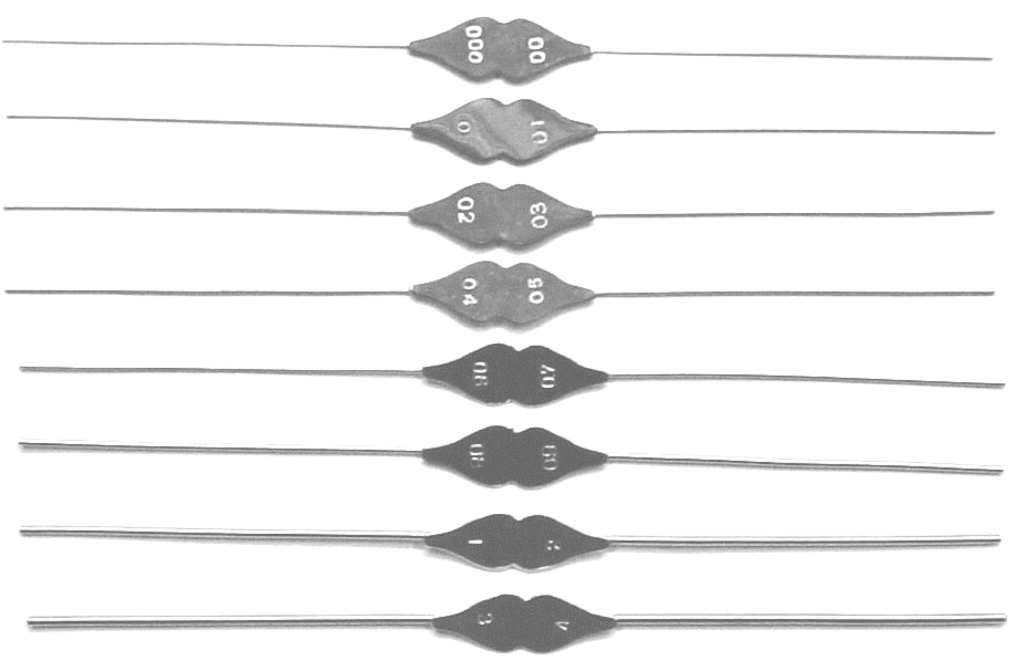

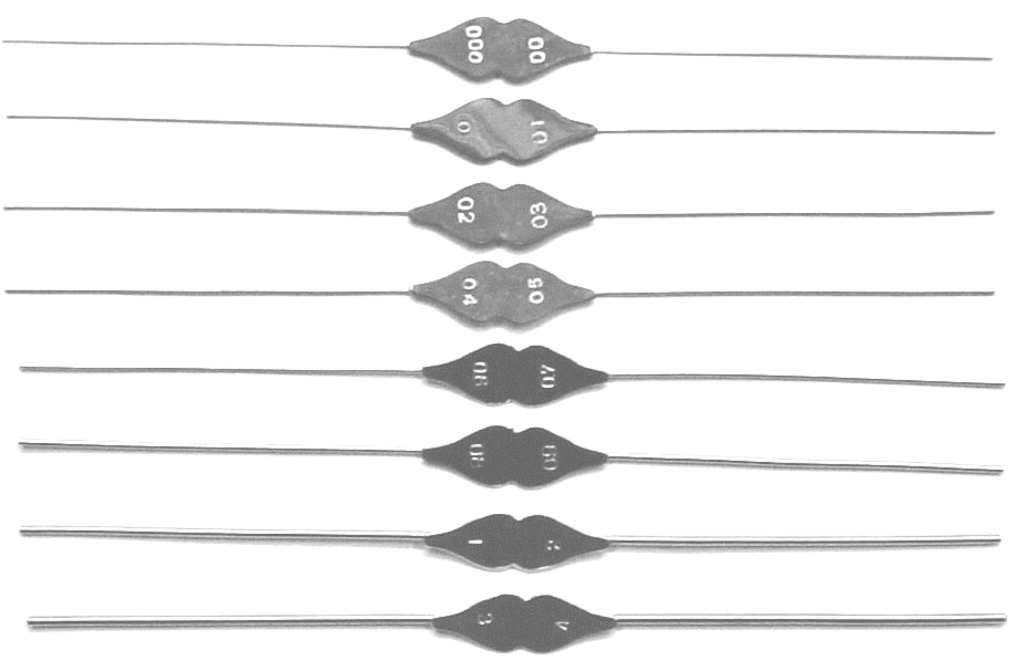

涙小管ブジーという、涙のくだの詰まりを取るための細い金属製スティックをピアスホールにいれ、出口を探りながら再開通させます。

最後が膜状に閉じていて、ブジーが進められない時は

一番薄い皮膚に極少量の局所麻酔注射をして、膜をメスで切開して開孔させます。

これらの方法により、最小限のリスクでピアスホールを復活させることができます。

4.復活したピアスホールの確保

『ブジー』または『ニードルピアッシング』でピアス孔を復活させたあと、

ピアスホールを安全かつ確実に確保するためには次のような方法があります。

■1.ファーストピアスによる確保

最も手軽で費用も安く、多くの医療機関で受けることができます。

ピアッサーだけでなく、ニードルやブジーの後にファーストピアスを入れることもできます。

■2.シリコン製のレスキューピアスによる確保

ピアスが化膿しやすい方に適した方法です。

なぜなら、シリコンは金属と比べても身体への刺激が少ない素材だからです。

形は一般的な『ボール型ピアスタイプ』と『コスパ重視のスレッドタイプ』があります。

シリコン製レスキューピアスによる確保は当院ではよく行う方法ですが

扱う医療機関が少ないのでネットなどで探してみて下さい。

ピアスホールの安定には約2ヶ月かかり、その後に通常のピアスへ付け替えます。

せっかくピアスホールを復活させても

再度同じトラブルで塞がってしまう方もいらっしゃいます。

ピアス孔が安定するまではトラブルを避ける為にも

こちらの動画を参考にケアをして下さい。

5.まとめ

本日はピアスホールの復活についてご紹介しました。

ピアスが塞がってしまったらリスク回避のために

別の場所に開け直すのが標準的な対応です。

もし「どうしても同じ場所に開け直したい」とお考えの方は

神楽坂肌と爪のクリニックへご相談下さい。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

ピアスホール腫れ!化膿!ピアスが入らない!そんな時どうする?

神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

さて、2025年も早くも3月を迎えました。

これから春にかけて、新生活にあわせてピアスデビューされる方が増える季節です。

その一方で、ピアストラブルが多くなる時期でもあります。

そこで今回は、はピアス初心者の方に多いお悩み、

ピアスホールが腫れる

化膿する

ピアスが入らなくなる

といったトラブルについて、

その原因、治療、予防までお話しします。

ぜひ最後までご覧いただき、お友達やご家族とも共有していただけると嬉しく思います。

【目次】

1.ピアスが腫れる、化膿するとは?

2.原因

3.症状

4.治療

5.予防

6.まとめ

1.何故ピアスホールはケアが必要なのか

ピアスのトラブルの中でも特に多いのが、ピアスホールの腫れや化膿です。

ピアスをつけている方なら、一度は経験したことがあるかもしれません。

軽度であれば自然に治ることもありますが、

一度トラブルが起こると繰り返しやすくなる傾向があります。

気づけばピアスが入りにくくなり、焦ってしまう方も少なくありません。

慢性化するとシコリができたり、

ついにはピアスホールが裂けてしまったりすることもあります。

h2 id=”2″>2.原因

腫れる、化膿するといったトラブルのきっかけとして多いのが

ピアスの付け外しの時にピアスホールの壁を傷つけてしまうことです。

ピアスを開けて1~2年は、まだピアスの付け外しに慣れていない、ピアス初心者の時期。

遅刻しそうになって急いでいる時や、買ったばかりのピアスが上手く入らない時など、

あせって無理に入れようとして、ピアスホールを傷付けてしまう人が大変多いのです。

というのも、この時期はピアスに慣れていないだけでなく、

ピアスホールの壁に十分な厚みがなく、薄皮の状態で大変デリケートなのです。

そのため、ちょっとしたきっかけでピアスの軸が壁を突き破ってしまいます。

また、ピアスホール自体まだ安定していないため、

ピアスをつけずにいると狭くなりやすい時期でもあります。

ピアスを数週間外していただけでピアスホールが狭くなることがあります。

こうなると正しくピアス入れたとしても、

狭くなった壁にキズがついて腫れることがあります。

さらに、ピアスデビューの時期に一致して、

ネックレスや指輪などのアクセサリーをつけはじめる方も多いと思います。

アクセサリーをつけることで金属アレルギーになったり、

もともとあったアレルギー症状が明らかになるのもこの時期なのです。

そして、もう一つの要因が間違ったケアです。

ピアスホールを大切にケアするつもりで、

あるいはトラブルを自分で解決しようとして、

毎日消毒液をつけたり、ピアスホールに異物を入れたりすることで

自分でトラブルを作ったり、トラブルを複雑化させてしまうことがあります。

ピアスホールが腫れると、不安になって「とりあえず消毒しよう」と考えがちです。

しかし、実は消毒をしたからといって、菌が死んで化膿が治るわけではありません。

むしろ、キズの治りを妨げたり、カブレを引き起こして症状を悪化させることもあります。

消毒液は、多くの方がイメージするような「万能の傷薬」ではないのです。

↓↓ピアスホールケアの正しい方法はこちらの動画でも説明しています↓↓

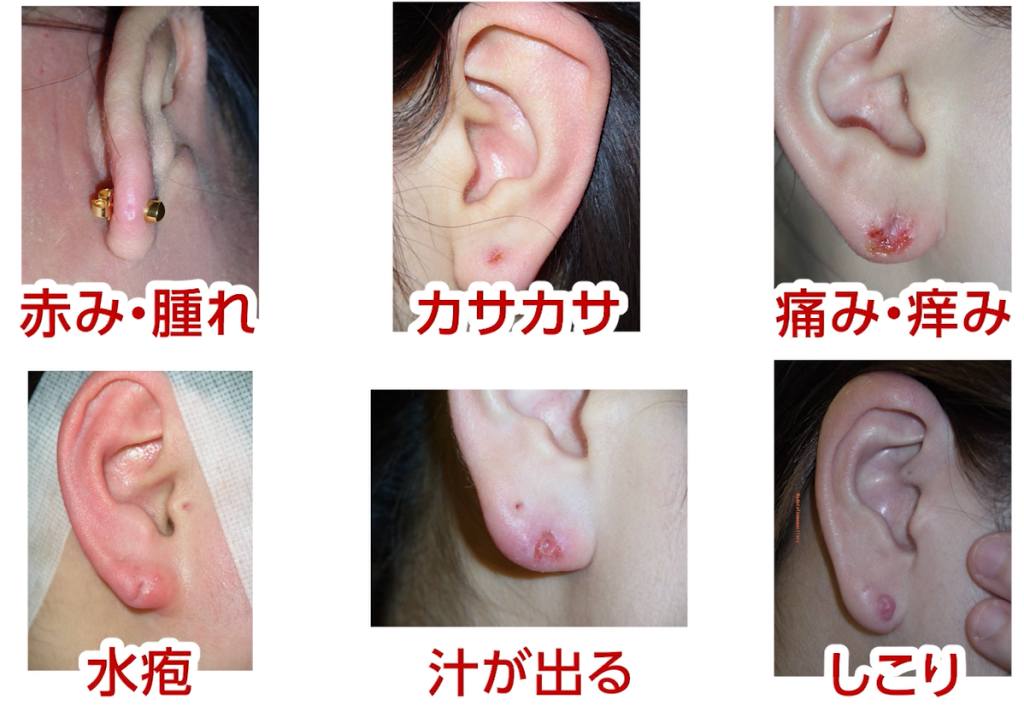

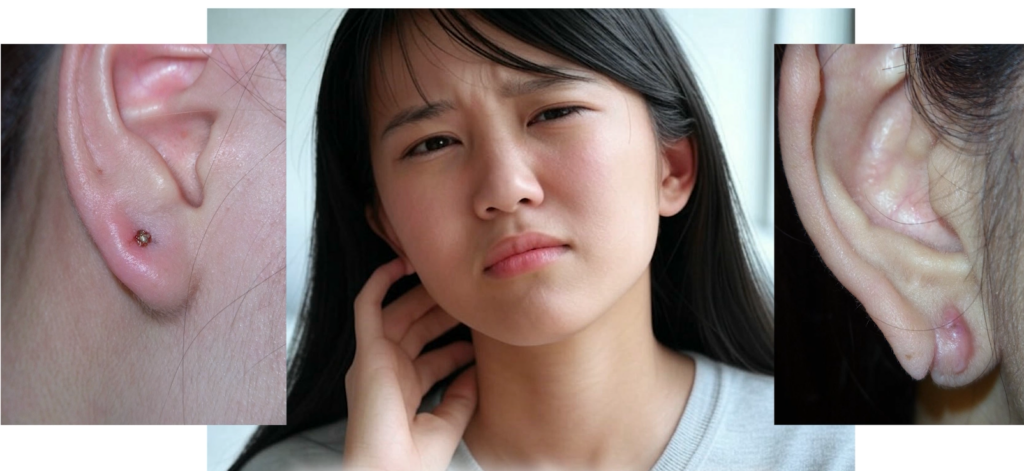

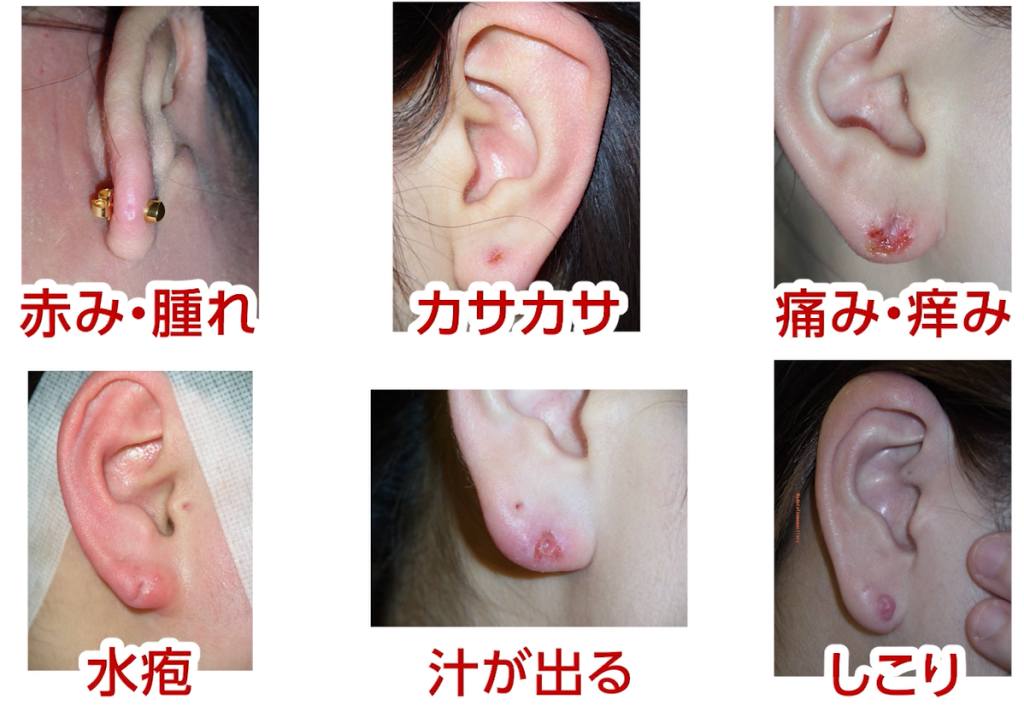

3.症状

典型的な症状としては

ピアスホール周辺が赤い、腫れる、カサカサする、痒い、痛い、水疱が出来る、汁が出る、しこりができる、嫌な臭いがする、などがあります。

繰り返すうちにピアスが入らなくなったり、

反対にピアスやキャッチが耳たぶにめり込んで取れなくなったりします。

さらに進むと、耳の下のリンパ節が腫れたり、耳たぶが裂けることさえあります。

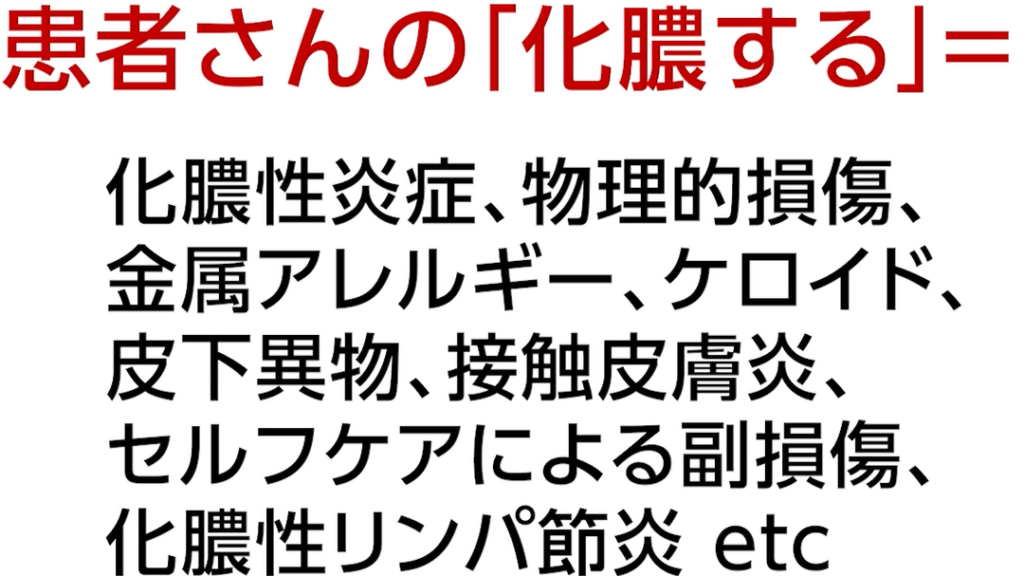

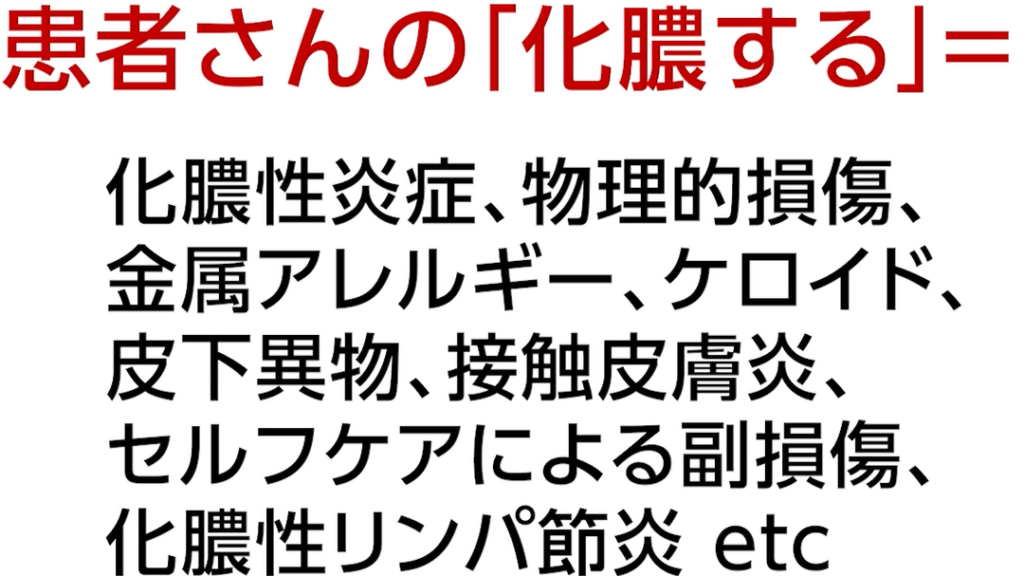

患者さんは、これらの症状をまとめて「ピアスが化膿した」と表現することが多いです。

私達医師の世界では「化膿」とは普通、細菌感染による炎症のことを言います。

患者さんの「ピアスの化膿」には、こうした化膿性炎症だけでなく、

物理的損傷や、金属アレルギー、ケロイド、皮下異物、接触皮膚炎、

セルフケアによる副損傷、化膿性リンパ節炎など広範囲の病変を含んでいるのです。

4.治療

まずは今すぐにでもできるホームケアからご説明します。

■よくすすぐ

ピアスが腫れると、浸出液が多くなり不潔になりやすいので

毎日ボディソープをよく泡立ててピアスをつつみ、シャワーのお湯でよくすすぎます。

熱心に掃除をしたりすると悪化するのですすぐだけです。

何度もいいますが消毒液は使わないで下さい。決して清潔にはなりません。

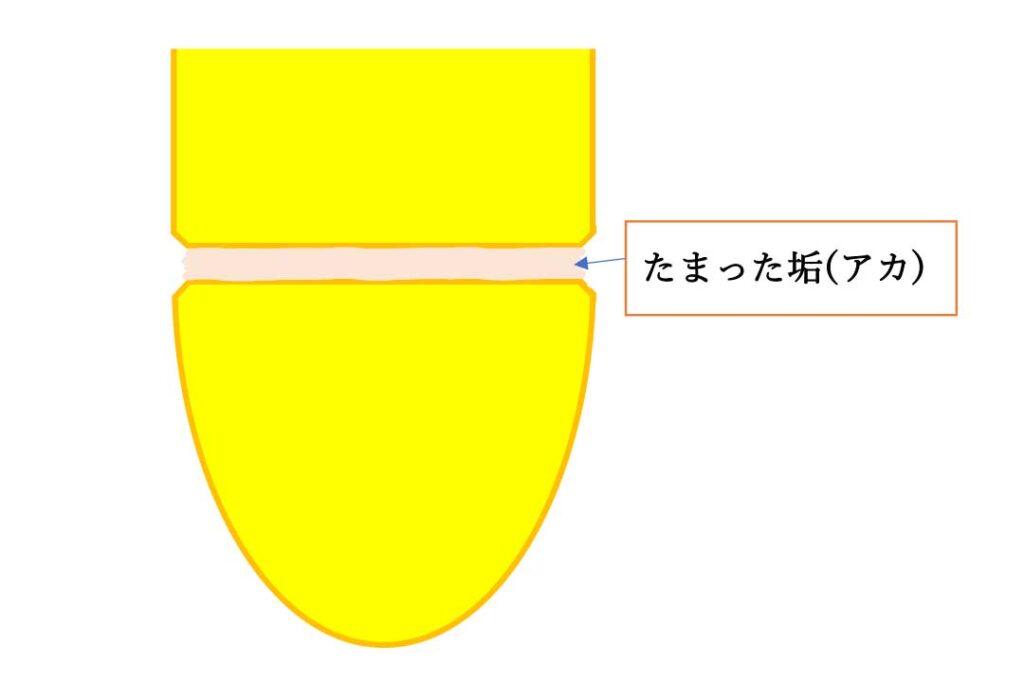

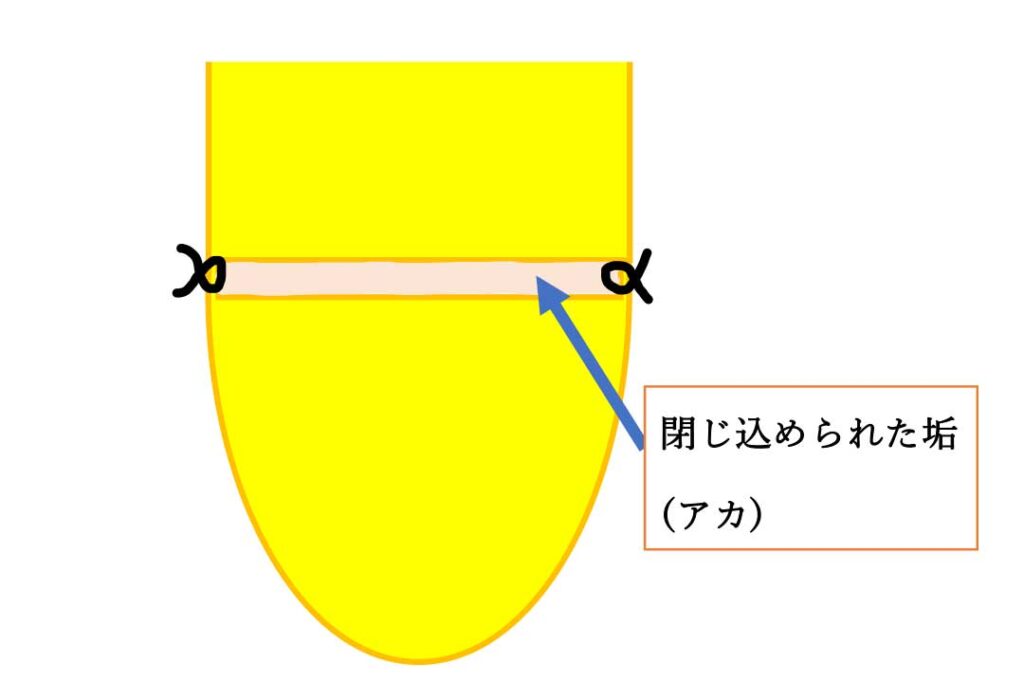

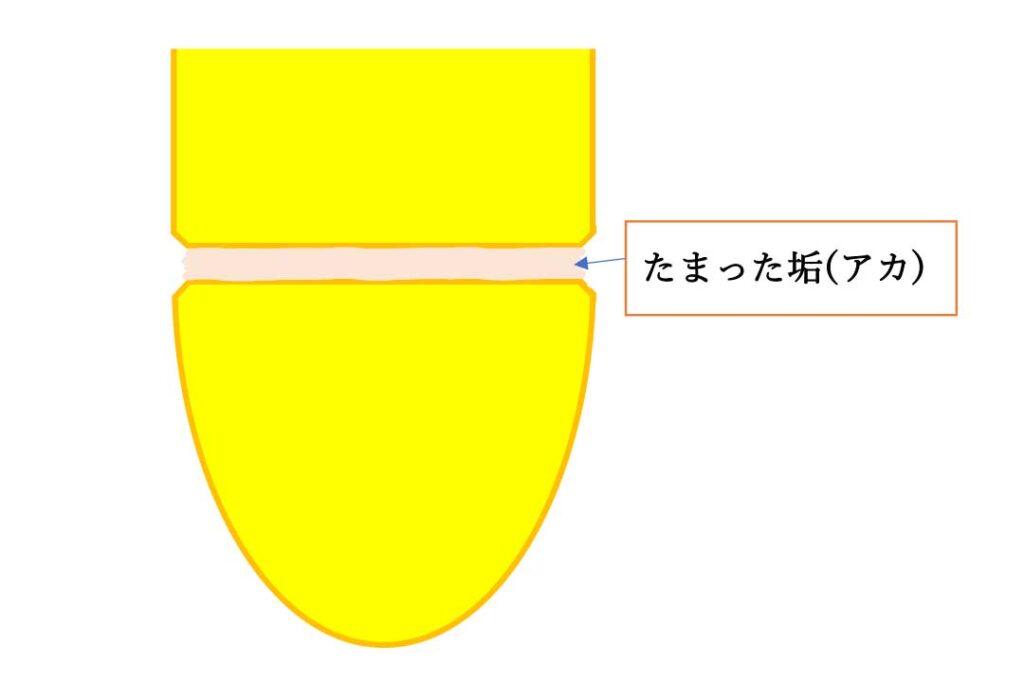

垢は、溜まる前に日々の入浴で洗い落とされるため清潔が保てます。

ところが、ピアスホールは細いトンネル状になっているので

垢をうまく洗い流すことができません。

ピアスホール腫れの多くは刺激による炎症であって

ほとんどのケースではいわゆる化膿、化膿性炎症まではいたっていません。

膿が出るという方でも、そのほとんどは刺激やカブレによる浸出液です。

とにかくすすいで清潔に保ち、キズが治りやすい環境を整える、

これが最短解決への第一歩です。

■ピアスを外す

ピアスによる刺激を避けるため、ピアスを外します。

特に金属アレルギーが原因の場合は、これだけで症状が改善することが多いでしょう。

ただし、腫れがひどい場合、そのままピアスホールが塞がってしまうこともあるため、

ピアスを続けたい場合は、早めに医師へ相談することをおすすめします。

適切なホームケアを行うことで、症状の改善が期待できます。

徐々に良くなり、1ヶ月ほど経てばピアスを再開しても問題ないでしょう。

しかし、1週間試しても症状がまったく改善しない、

または悪化している場合は、迷わず病院を受診しましょう。

次に病院での治療について説明します。

その前に大切なことをお話しします。

ピアスホールにトラブルがおきて、先のセルフケアでも改善しない場合、

どの病院に相談すれば良いでしょうか?

まずは、ピアスを開けてくれた医師に相談しましょう。

開けた医師は、ピアスの材質やサイズ、開けた時期などの情報を把握しており、

トラブル解決に最も適した存在です。

また、医師にはピアス後のケアや経過を見守る責任があるため、

トラブルが起きた際もしっかり対応してくれます。

ピアスというものは少なからずトラブルが起こるものです。

いざというときに安心して相談できるよう、

ピアスに詳しい医療機関で開けることを強くおすすめします。

セルフピアッシングや旅行先のピアスショップで、軽い気持ちでピアスを開けてしまい、

後になってトラブルが起きた際に相談できる相手がいない…。

そんな状況はぜひ避けたいものです。

ピアスは体に直接関わるものだからこそ、信頼できる医療機関で安全に開けることが大切なのです。

――――

さて、ここから具体的な治療法について説明します。

■ステロイド軟膏

多くの場合、ピアスを外して抗生物質入りのステロイド軟膏を塗ることで、症状は落ち着いていきます。

ステロイドは、副腎皮質という臓器で作られるホルモンの一種で、

もともと私たちの体に備わっている抗炎症作用を持っています。

特に、金属アレルギーや消毒によるかぶれには、高い効果が期待できます。

ただし、ステロイドには効果の強さにランクがあり、

症状に合った適切なものを使用することが重要です。

市販のものではピアストラブルに対して十分な効果が得られないことが多いため、

医療機関で相談し、適切な薬を処方してもらうことをおすすめします。

■飲み薬(抗生物質、消炎鎮痛剤)

感染をコントロールし、腫れや痛みを抑えるために使われます。

予防的処方されることもあります。

悪化して化膿性炎症や化膿性リンパ節炎を起こしている場合は、非常に効果的です。

これもやはり市販薬では不十分なので病院で相談してみましょう。

■皮下異物摘出

ピアスやキャッチが皮膚にめり込んで取れなくなった場合、

局所麻酔を施し、専用の器具を使って摘出する手術が必要になります。

治癒後もピアスホールを継続して使いたい場合は、

シリコン製の「レスキューピアス」を約2ヶ月ほど装着します。

ただし、この処置には健康保険が適用されません。

また、レスキューピアスを取り扱う医療機関は限られているため、

事前にネットなどで対応可能なクリニックを探しておくことをおすすめします。

■ブジー

ピアスホールが狭くなったり、閉じてしまった場合、再びホールを確保する方法があります。

ピアストラブルは、一度治癒しても同じホールで繰り返しやすいため、

通常、病院では「新たに開け直す」ことを勧められると思います。

しかし

「ピアスホールを増やしたくない」

「どうしても同じ場所でピアスを続けたい」

という方には、ブジー処置という方法があります。

これは細い金属製のスティックをホールに挿入し、

慎重に出口を探りながら再開通させる方法です。

もし完全にホールが塞がっている場合は、局所麻酔を施し、

一番薄い部分に新たな孔を開けます。

ピアスホールを安全かつ確実に確保するために、

ブジーで確保したピアスホールにシリコン製のレスキューピアスを入れて

2ヶ月間留置することでホールが安定するのを待ちます。

2ヶ月したら通常のピアスに付け替えて再開します。

当院ではよく行う方法ですが、扱う医療機関がかなり少ないです。

また、健康保険は使えず治療費も高いので慎重に検討して下さい。

■ピアス閉鎖手術

ピアストラブルを繰り返し、「ピアスを諦める」という選択をされる方もいます。

しかし、使わなくなったピアスホールをそのまま放置すると、

垢が溜まって臭いが発生したり、化膿する などのトラブルが起こることがあります。

このような場合、ピアスホールを手術で塞ぐこともできます。

こちらも扱う医療機関は非常に少ないです。

また小さなキズでキレイに塞ぐのは経験とスキルが要求されます。

ピアス閉鎖術についてはこちらの動画で説明しました。興味のある方は是非ご覧下さい。

5.予防

トラブルの治療も重要ですが、予防はもっと大切です。

繰り返して慢性化させないためにも、次のようなことに気をつけてみて下さい。

■ピアスに触れすぎない

ピアスによる赤みや腫れの最大の原因が触りすぎです。

ついつい触れてしまう方は、触れる度にトラブルのリスクが高めてしまっているという意識を持つことが大切です。

■頻繁にピアスをつけ外ししない

ピアスのトラブルの多くは、ピアスをつけはずしの時に起きます。

つけ外しで傷つけるくらいなら、つけっぱなしのほうがトラブルはずっと少ないのです。

■慎重にピアスを入れる

つけ外しのトラブルを防ぐために、慌てた状況でピアスをつけてはいけません。

お出かけ直前や遅刻しそうな時に慌ててピアスをつけようとするとピアスホールを傷つけるリスクがぐっと高まります。

特にピアスに不慣れな最初の数年間は、お出かけ前の晩など、気持ちと時間に余裕のある時にピアスをつけるようにしましょう。

■ピアスを入れる時に軟膏をつける

ピアス軸の先端に軟膏をつけると滑りがよくなり、

ピアスの先端が正しい方向に導かれます。

ワセリンやベビーローションでも構いません。

これにより、ピアスの軸が壁を突き破るリスクを大幅に下げることができます。

但しキャッチが落ちやすくなるので気をつけて下さい。

■ピアスとピアスホールの清潔を保つ

耳たぶ周辺は皮脂が多く分泌されます。

また、ピアスやキャッチは形が複雑で、皮脂汚れ場こびりつき不潔になりやすいです。

毎日たっぷりのボディソープでつつみ洗いし、シャワーですすいで清潔に保ちましょう。

なお、水道の水が傷に入っても化膿することは決してありませんので安心して下さい。

■正しいピアスホールケア

再度になりますが、ピアスホールのケアについてはこちらの動画で詳しく説明しました。併せて是非ご視聴下さい。

6.まとめ

今回は、よくあるピアスのトラブルについて説明しました。

まずはトラブルにならないよう予防に心がけ、

症状が出たら早めにピアスを開けてもらった医師に相談しましょう。

本記事&動画を参考にしていただき、

トラブルのない快適なピアスライフを楽しんで下さい!

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

【クサイなら絶対やって!】専門医のピアスホールケア

神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

さて、皆さんは『ピアスホールのケア』をしてらっしゃいますか?

しているという方。正しい方法でケアできているという自信をお持ちですか?

突然すみません。

というのも、ピアスホールのケアのやり方については

ネット上に間違った情報が溢れているのです。

実際にキレイにしているつもりが、

むしろトラブルを起こしてクリニックに相談される方も多いのが現状。

そこで、今回はそんなピアスホールのケアについて、

ピアストラブルの専門医の立場から説明いたします。

ピアスあけているすべての皆さん、

そしてこれからピアスをあけようと考えている方もぜひ参考にして下さい。

【目次】

1.何故ピアスホールはケアが必要なのか

2.ファーストピアスのケア

3.ピアスを開けて1~2年のケア

4.3年目以降のケア、使っていないピアスホールのケア

5.まとめ

1.何故ピアスホールはケアが必要なのか

そもそも、なぜピアスホールをケアする必要があるのでしょうか?

それは、正しいケアを理解しないまま行ってしまうと、

むしろトラブルを増やしてしまうことになりかねないからです。

ケアすること自体が目的とならないよう、

理由を明確に捉えることが大切です。

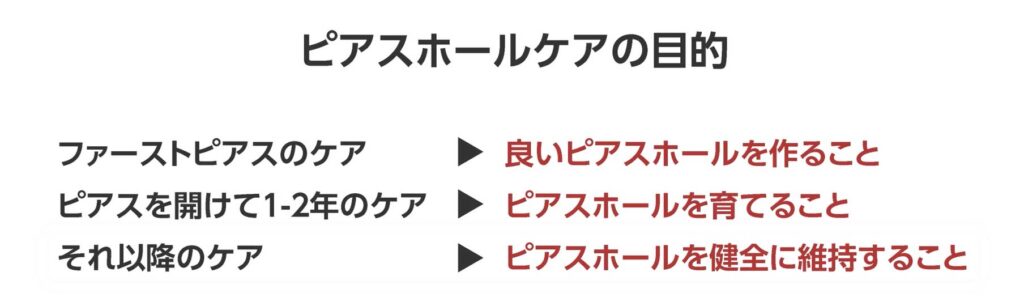

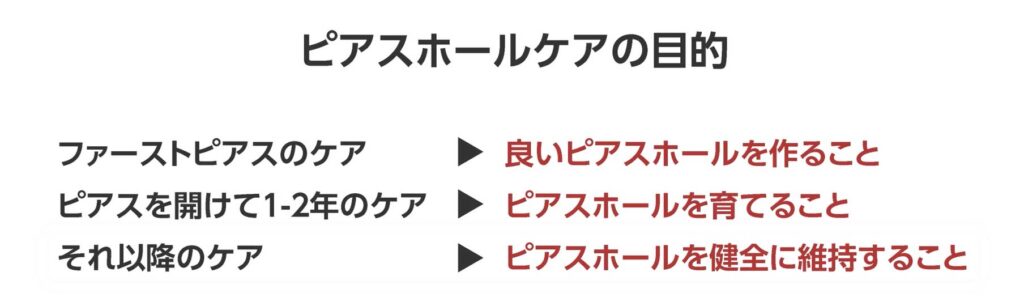

ピアスホールケアをする目的は時期によって異なります。

まずはファーストピアスのケア。

これは良いピアスホールを作るために必要なケアです。

次にピアスを開けて1〜2年は、

しっかりしたピアスホールを育てるためのケアです。

3つ目はそれ以降、生涯続けるケア。

ピアスホールを健全に維持するためのケアです。

使わなくなってしまったピアスホールでも同様のケアが必要です。

これら3つに分けて、

具体的な方法を説明していきます。

2.ファーストピアスのケア

ファーストピアスのケアの目的は、良いピアスホールを作ること。

ファーストピアスを付ける期間は、2ヶ月ほどのごく短い期間なのですが、

生涯経験するピアストラブルの、じつに半分以上がこの時期に起きています。

まずは、このことを知っておいていただきたいと思います。

快適なピアスライフのスタートを切るためには、

◎正しくピアスを開けること

◎正しいケアで良いピアスホールを作ること

これが大切です。

ファーストピアスの正しい開け方についてはこちらの動画で説明しています。

これからピアスを開けようと考えている方はぜひご覧下さい。

ファーストピアスを開けてからピアスホールが完成するまでは、

1.5ヶ月から2ヶ月かかります。

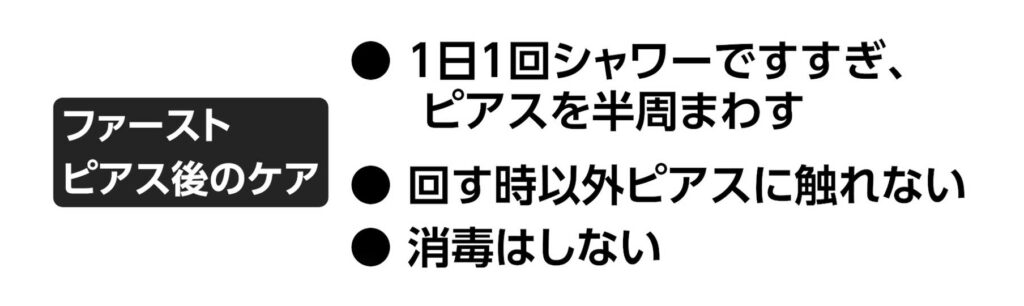

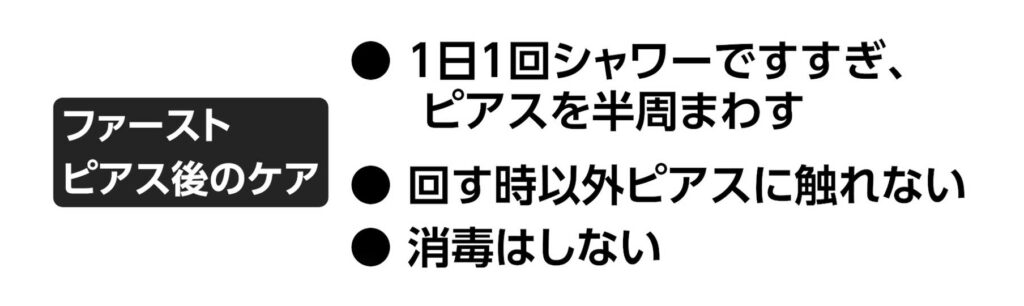

この間、毎日のシャンプーをすすぐ際に、耳たぶも軽くすすぎます。

シャワーですすぎ、半周まわす

シャワーですすぎ、半周まわす

シャンプーをする際、耳タブについたシャンプー泡によって

ピアスホール周辺の油分や浸出液などの汚れが浮き上がります。

その泡を軽くすすぐだけで汚れはキレイに洗い流され

これだけでピアスホールを充分清潔に保つことができます。

ピアスホールを熱心に洗ったり、ピアス専用ケア用品はむしろトラブルを増やすのでやめて下さい。

感覚としては「シャンプーのついでにピアスのあたりも軽くすすぐ」

これだけで必要かつ充分です。

耳たぶをすすいだら、耳たぶの表側からピアスの石の部分を持って半周だけ回します。

方向はどちらでも結構です。ぐるぐる回す必要もありません。

これを1.5ヶ月から2ヶ月続けることで均一で良好なピアスホールが作られます。

そしてトラブルを防ぐ上で一番大切なのは、

できるだけピアスに触れないこと。

ピアスを開けた直後は、なんだか気になってついつい耳たぶに触れてしまう方がいます。

触りすぎによるトラブル

触りすぎによるトラブル

その刺激が繰り返されると、やがてピアスホールに赤みや腫れ、

汁が出るなどのトラブルが起きます。

じつはファーストピアスの失敗の一番多い理由は「触りすぎ」によるものなのです。

ピアスに触れるのは、毎日シャンプーの後、半周回す時だけ。

一日一回だけという意識付けが、触りすぎによるトラブルを防ぐことになるのです。

病院によっては、ファーストピアス後に消毒を指導されることがあると思います。

しかし最近の医学的な考えでは、消毒液では充分な清潔を保てないだけでなく、

消毒液によるかぶれ

消毒液によるかぶれ

化膿の予防にもなりませんし、カブレなどトラブルを引き起こすことがあり逆効果です。

また、薬局やネット通販などで売られているピアスケア用品もやめましょう。

よかれと思って、むしろトラブルをかかえてしまう方が続出しています。

「消毒しないとキズが化膿する」とか「水に濡らすとバイ菌が入る」というのは

とても時代遅れの考えです。難しいケアも必要ありません。

毎日シャワーですすぐだけで充分清潔を保て、むしろトラブルが少ないのです。

3.ピアスを開けて1~2年のケア

完成したばかりのピアスホールは、壁の皮膚が薄く非常にデリケートです。

ピアスホールは不安定な上、皆さんピアスのつけ外しにも不慣れなため、

ファーストピアスの次にトラブルが多いのがこの時期です。

皮膚にしっかりした厚みが出て、ピアスホールが安定するまでには1~2年かかります。

この時期のケアの目的は、しっかりしたピアスホールに育てることです。

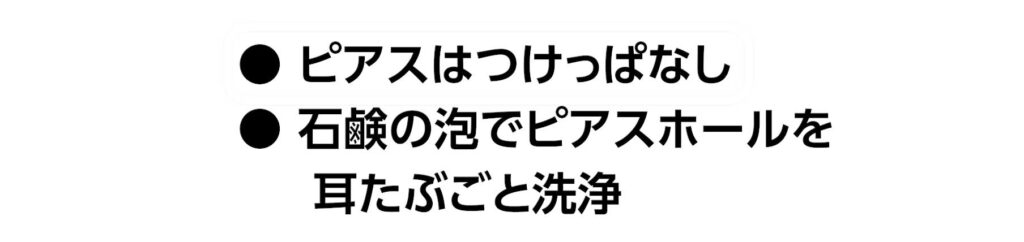

この時期のピアスホールケアはとてもシンプルです。

それはピアスをできるだけつけっぱなしにすること。

意外だと思われるかもしれませんが、ピアスをつけていることで、

適度な摩擦によりピアスホールは自然とクリーニングされます。

また、ピアスの金属自体に殺菌作用があり常在菌の増えすぎを抑制できるのです。

付け外しがトラブルに

付け外しがトラブルに

この時期のピアストラブルの多くは、ピアスの付け外しの時に

ピアスホールの壁をつついてしまい、傷ができることをきっかけに起きます。

毎日付け外ししたりすれば、そのたびに傷つけてしまうリスクが増えます。

つまり、つけっぱなしにするだけで、

そのリスクを何十分の1にも下げることができるのです。

ピアスによる赤み腫れ

ピアスによる赤み腫れ

さらにこの時期、ピアスホールは不安定で

ピアスを外した状態が長くなると狭くなりがちです。

2週間も外しているとピアスが入りにくくなることがあります。

狭くなったところに無理にピアスを入れると

ピアスホールを傷つけて大きなトラブルに繋がります。

少しでも入り難いと感じたら、

ピアスの軸の先端に少量の軟膏をつけてから入れることを薦めます。

ピアスをつけっぱなしにすれば、不安定な時期でも狭くなりません。

つけっぱなし=なんだか“ずぼら”な感じもしますが

つけっぱなしはこれらすべてを同時に解決する、シンプルかつ最強のケアなのです!

ピアスによるかぶれ

ピアスによるかぶれ

ただし、速やかにピアスを外すべき状況もあります。

それは特定のピアスをつけている間だけ赤くなったり痒くなったりする場合。

この場合は金属アレルギーが疑われますので、

すぐにピアスを外して皮膚科で相談して下さい。

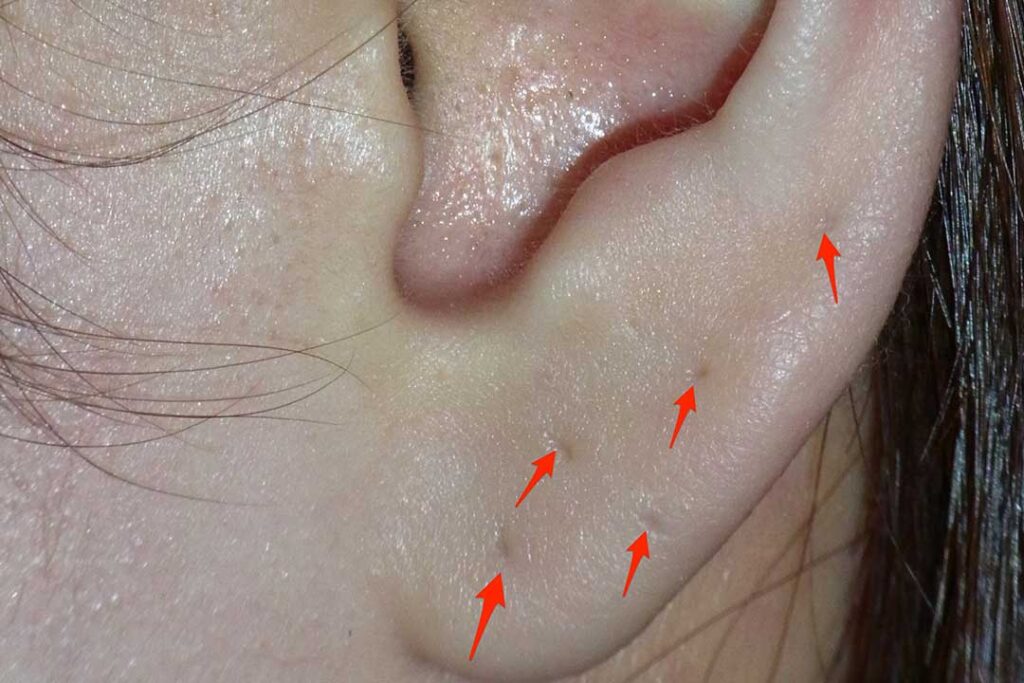

耳タブ周辺は皮脂の分泌が多く、不潔になりやすい場所です。

また、ピアスをつけていると耳タブが洗いにくいため、清潔を保つのが難しくなります。

そのため、ピアスつけっぱなしだけではなく、最小限の清潔ケアが必要です。

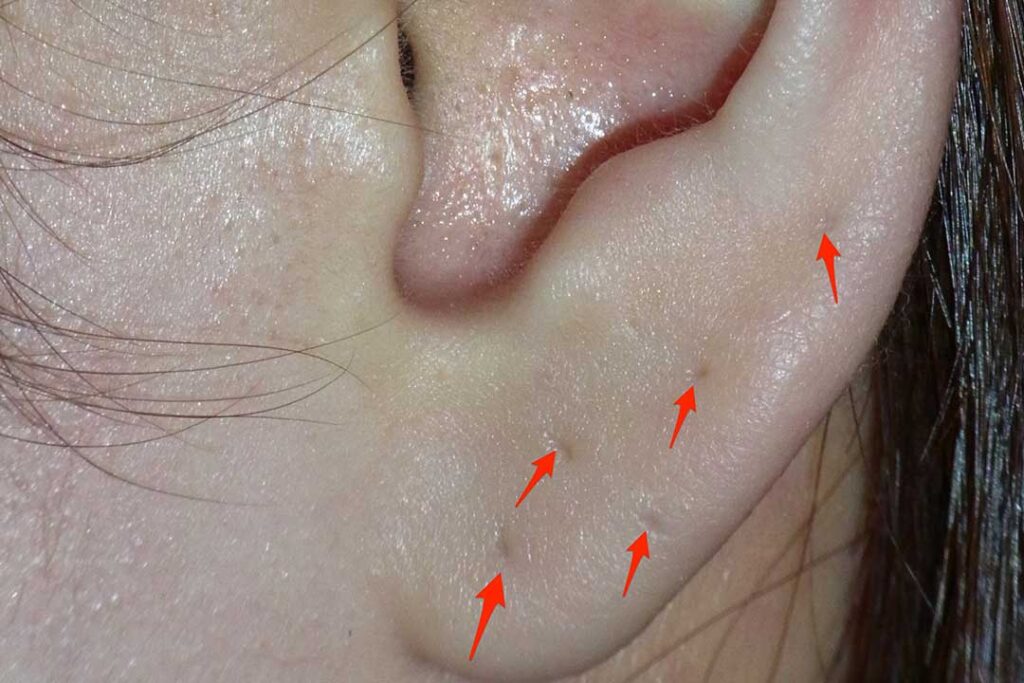

入浴の際、石鹸を使って『耳たぶ裏の谷間』と『耳甲介』という部分を指で揉み洗いします。

ピアスとは無関係ですが、この部分は特に皮脂腺が発達していて

皮脂汚れが溜まりやすい部分です。

次に、ピアスを含む耳タブ全体を石鹸の泡で優しく包み込みます。

そして、3分後にシャワーで洗い流す。これでピアス周りや汚れが溜まりやすいキャッチ部分も充分清潔になります。

間違ってもピアスを外して器具やフロスなど異物をピアスホールに入れて掃除をしてはいけません。

しっかりケアしたつもりがピアスホールを傷つけ、赤く腫れ上がってしまうでしょう。

4.3年目以降のケア、使っていないピアスホールのケア

最後に説明するのは、3年目以降のケアです。

この時期は、ピアスホールを健全に維持するためのケアとなります。

また、使わなくなったピアスホールも同様のケアが必要です。

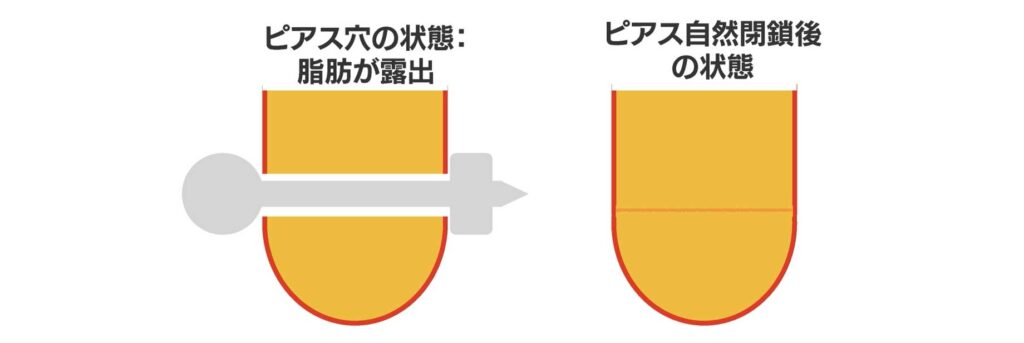

以前の動画でも説明したように、

ピアスホールの構造は皮膚で裏打ちされたトンネルです。

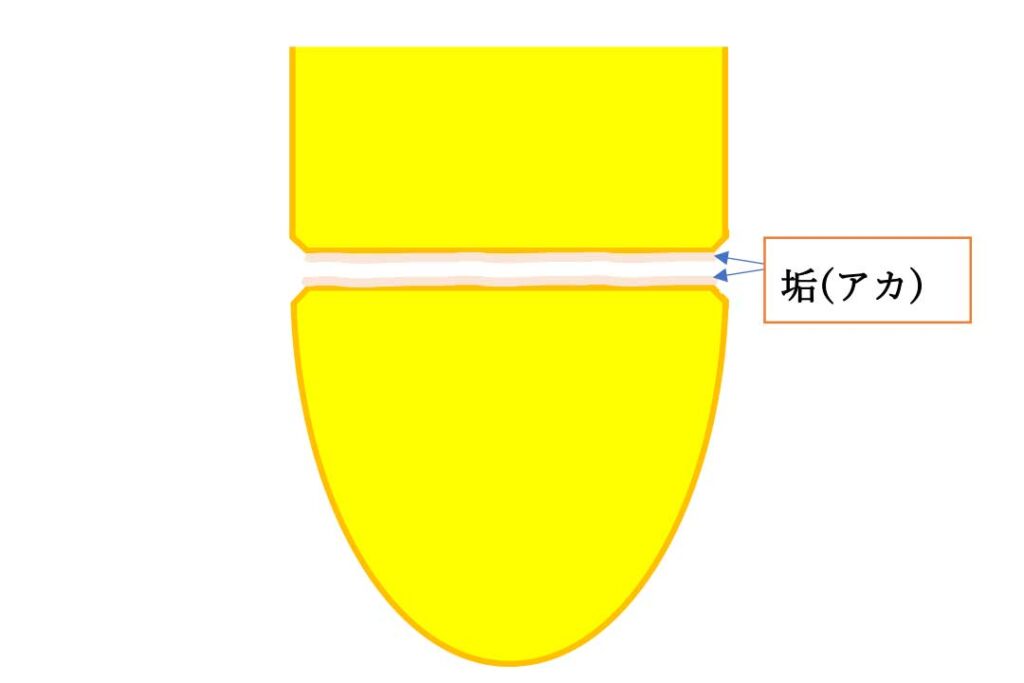

裏打ちしている皮膚の角質からも新陳代謝による垢がでます。

普通の皮膚の垢は、溜まる前に日々の入浴で洗い落とされるため清潔が保てます。

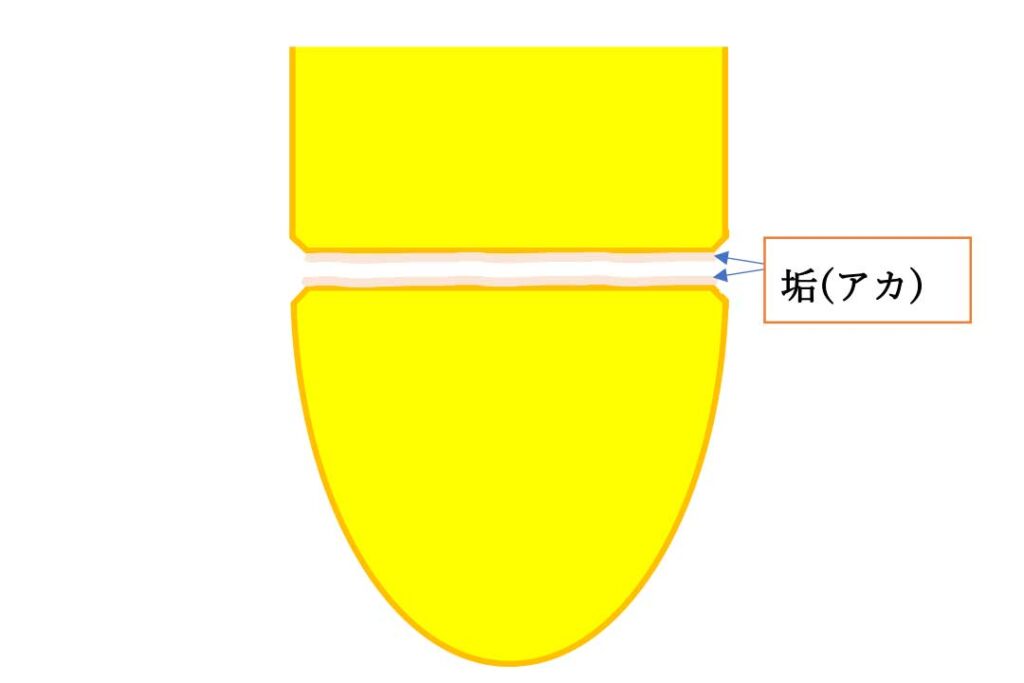

ところが、ピアスホールは細いトンネル状になっているので

垢をうまく洗い流すことができません。

日常的にピアスをつけていれば先ほど説明したようなケアで充分です。

ところが、ピアスを数ヶ月以上つけずにいると、ピアスホールに垢が溜ってきます。

数年放置すれば、ピアスホール内は垢がびっしり溜まってしまうのです。

垢の中は常在菌が非常に多く、存在するため化膿性炎症のリスクが高まります。

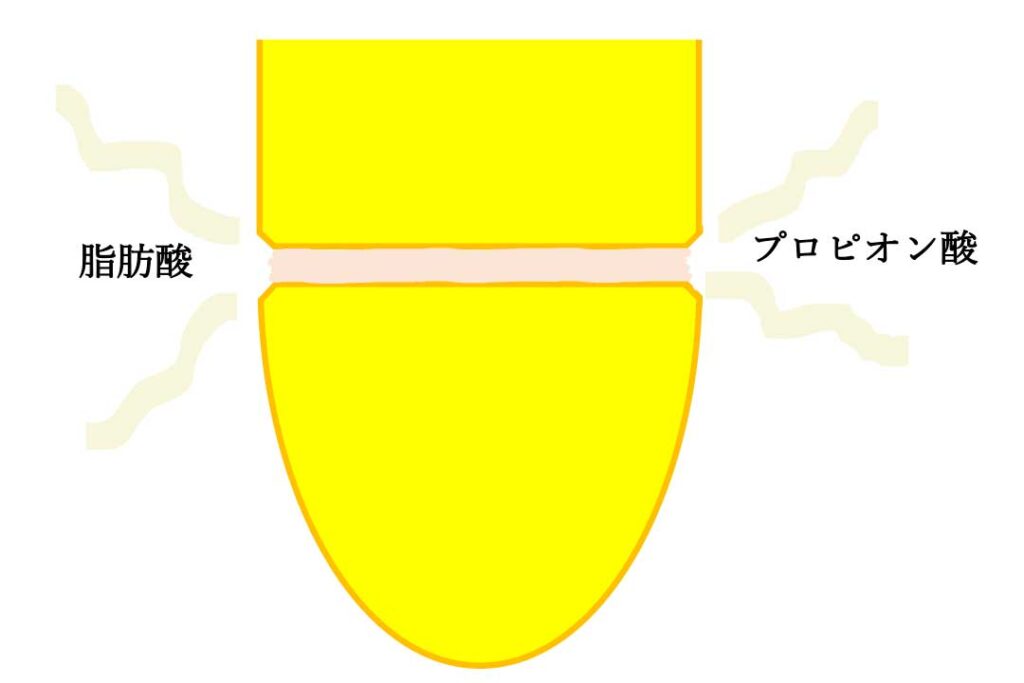

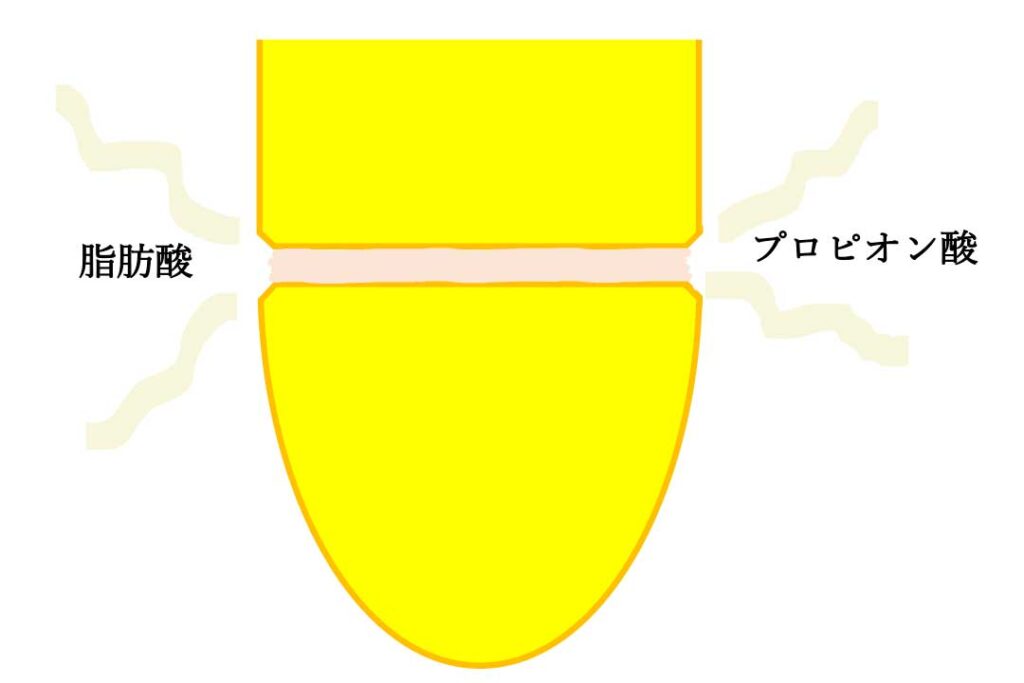

もう一つの問題は、この垢がピアスホールの臭いの原因になることです。

溜まっている垢が酸化され、プロピオン酸や脂肪酸などの臭い物質が生じます。

耳たぶを指先で揉むようにして、その指鼻にもってきて臭ってみて下さい。

もし強烈に臭うようなら、ピアスホールに溜まった垢のケアが必要なサインです。

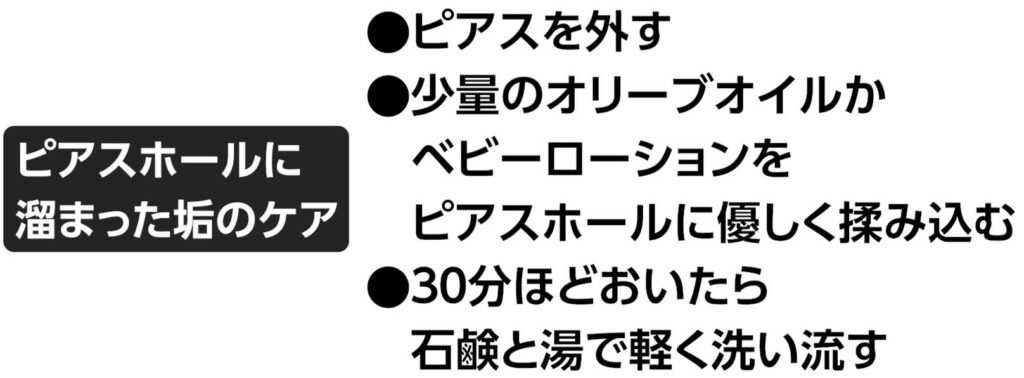

ピアスホールに溜まった垢のケアは次のように行います。

まずピアスを外します。

次に少量のオリーブオイルかベビーローションをピアスホールに優しく揉み込みます。

30分ほどおいたら、石鹸と湯で軽く洗い流します。

オリーブオイルやベビーローションにより

硬くなった角質も柔らかくなり除去しやすくなります。

じつはこの方法、病院でお腹の手術をする前日に、

ヘソの垢による感染を予防する目的で行われるケアなのです。

臭いがなくても、この方法でケアしておくと良いでしょう。

ただしやり過ぎは良くないので、3ヶ月に一回を目安にしましょう

また、ケアとは違いますが、臭いやトラブル対策として

ピアスホールを手術で塞いでしまう方法もあります。

当院では、ピアスホールを塞ぎたいというご要望を多くいただいており、

毎週数件の手術を行っています。

ピアス閉鎖手術を希望される方は臭いの対策のほか

●ピアスをつけると痒くなる

●汁が出るので塞いでしまいたい

●ピアスホールが4個5個と増えすぎてしまったので

使わないところは閉じて見た目をスッキリさせたい

といった方が希望されます。

ピアス閉鎖手術の実際についてはこちらの動画をご覧下さい。

当院では、独自の方法で最小限の皮膚切開でピアスホールを閉じる手術を行っています。

5.まとめ

今回はピアスホールのケアについて説明しました。

知らなかったという方も多いのでないでしょうか?

是非ご家族やお友達とも共有していただけたら嬉しく思います。

尚、当院で治療をご希望の方は、

以下よりお気軽にご連絡ください。

ご連絡、ご相談、お待ちしています。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

耳タブ変形はここまで治せる【耳垂裂、拡張ピアス、ケロイド】

神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

さて、本日は耳たぶの変形、特に強い変形の治療についてお話しいたしします。

当院ではこれまで、数多くの耳たぶの変形の治療を行ってきましたが、

来院前の方から「強い変形があるのですが、そちらで手術は可能でしょうか?」と

お問い合わせをいただくことがあります。

多くの場合は、以前に近くの医療機関で治療を断られていらっしゃる方々、

九州や北海道など、遠方からのお問合せも多いです。

遠方から、あるいはお忙しい中で休みをとって当院まで足を運んでも、

また治療を断れてしまうのではないか…と、ご不安になっている方も多いようです。

そこで今回は、耳たぶの変形の強いケースを中心に、

当院の手術症例をできるだけたくさんご紹介し、

安心して来院していただくためのご参考にしていただきたいと思います。

記事の最後に料金についても説明していますので、

ぜひ最後までご覧いただき、ご家族やお友達とも共有していただければ嬉しく思います。

【目次】

1.耳垂裂 裂け目1~5箇所

2.先天性耳垂裂

3.拡張ピアス

4.腫瘍(ケロイド・粉瘤)

5.まとめ

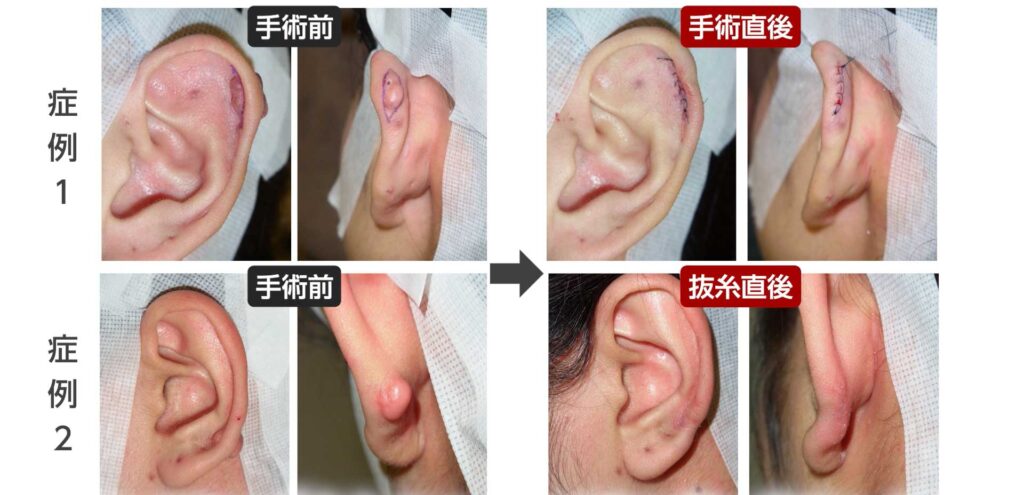

1.耳垂裂 裂け目1~5箇所

耳垂裂は過去の記事や動画でも何度か取り上げていますが、

9割以上のケースが一箇所だけ切れている方です。

耳垂裂のほとんどは金属アレルギーが原因なので

一度切れるとおなじ耳で何箇所も切れてしまうことがあります。

何箇所も切れてしまうと耳たぶの皮膚に余裕がなくなり、

裂け目同士が接近していることも多いので手術の難易度は上がります。

症例数の多い熟練の外科医が丁寧に手術を行うことで自然な見た目に仕上げることができます。

■裂け目1箇所

手術前

手術前

術後1年

術後1年

これは良くある1箇所切れているケース。右は術後1年の状態です。

裂け目を精密に合わせて再建することで手術の傷跡はほとんど目立ちません。

■裂け目2箇所

手術前

手術前

術後1カ月

術後1カ月

続いて2箇所切れているケース。右は術後1ヶ月です。

傷は術後1年くらいこのように赤く見え、触れるとしこりを感じられます。

1年が過ぎる頃には赤みやしこりもひいて、目立たなくなります。

■裂け目2箇所(軟骨)

手術前

手術前

術後2カ月

術後2カ月

これも2箇所ですが、軟骨が切れているケースです。右は術後2ヶ月。

軟骨部はピアストラブルが多いのですが、切れてしまってもこのように修復できます。

■裂け目2.5箇所(ケース1)

手術前

手術前

術後1カ月

術後1カ月

これは2.5箇所切れているケース。2.5箇所というのは、2箇所が切れ、

間にあるピアス穴も伸びてしまっている状態のことです。

写真からもわかるように、やがて裂け目同士が繋がってしまいそうです。

右は術後術後1ヶ月です。まだ赤みが目立ちますが、

この時点ではこのように全体として良い形にできていれば大丈夫です。

■裂け目2.5箇所(ケース2)

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直後)

術後1週間(抜糸直後)

これも2.5箇所のケース。2箇所が切れ、

それを隠そうと切れた隙間にあけたピアス穴がまた伸びてしまっています。

右は術後一週間、抜糸直後の状態です。

抜糸直後なので痛々しく見えますが、自然な形になっています。

■裂け目3箇所(ケース1)

手術前

手術前

術後1カ月

術後1カ月

次に3箇所のケース。右は術後1ヶ月。

この時期なので当然ですが赤みが目立ちます。1年待てば目立たなくなります。

■裂け目3箇所(ケース2)

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直後)

術後1週間(抜糸直後)

これも3箇所のケース。右は術後一週間、抜糸直後のものです。

裂け目同士が近接し、さらに拘縮によるズレもあるため難しいケースですが、

うまく修復することができました。

■裂け目3.5箇所

手術前

手術前

術後半年

術後半年

これは3.5箇所のケース。3箇所切れて、その上のピアス穴も1箇所閉鎖しています。

右は術後半年ですが、患者さんのご希望により一番上は塞ぎませんでした。

それでも見た目は随分スッキリした印象です。

■裂け目4箇所

手術前

手術前

術後3カ月

術後3カ月

これは4箇所切れたケース。沢山切れてタメージが激しいですが、

一つ一つ集中して丁寧に修復します。右は術後3ヶ月。

手術の前は痛々しかった耳たぶも

この状態であれば他人の視線を集めることもなくなります。

■裂け目5箇所

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直後)

術後1週間(抜糸直後)

最後に5箇所、非常に沢山切れているケース。それも軟骨部です。

右は術後一週間、抜糸直後の状態。組織が不足しているため

手術直後には多少凹凸があります。これも1年ほどで目立たなくなっていきます。

このように、ピアスによる耳垂裂にはさまざまなケースがあります。

裂けている数が多いほど、また裂け目同士の距離が近いほど難しくなります。

そうしたケースでも丁寧に根気強く手術をすることで

自然な耳を取り戻すことができるのです。

2.先天性耳垂裂敗

耳垂裂のほとんどは、ピアスによるものであり、

先天性は耳垂裂のなかの1%以下に過ぎません。

先天性では、裂け方が不規則で個々のケースにより大きく異なることが多く、

裂け目の幅が非常に広い場合や、組織の欠損やねじれを伴うこともあるため、

手術の難易度が高くなる傾向があります。

子どもの頃に手術を受けるケースも多い一方で、

耳の形以外に合併症が少ないことや、全身麻酔のリスク、

入院の負担を考慮し、15歳以降の手術を勧められる場合もあります。

さらに、子どもの頃に大学病院などで手術を受けた患者さんが、

成人後に変形が気になり、再手術を希望されることも少なくありません。

成長した耳のほうが精密な手術がしやすい場合もあるため、

必ずしも子どもの頃に手術を受けることが最善とは限らないのです。

手術前

手術前

術後2カ月

術後2カ月

このケースでは、子どもの頃に大学病院で矢印部分の手術を受けられた方です。

付け根に近い○で囲った部分の裂け目が気になるとのことでご相談をいただきました。

大学病院の主治医からは「これは変形ではないため手術の必要はない」と説明されたそうですが、

ご覧のように明らかにくびれが確認できたため、修正手術を行いました。

右は術後2ヶ月の状態で、顔から耳たぶへの立ち上がり部分がきれいに繋がりました。

手術前

手術前

術後2カ月

術後2カ月

これは先天性耳垂裂で良くある裂け目が広いタイプです。

右は術後2ヶ月でまだ赤みの強い時期です。

このように裂け目が広いと傷が長くなりがちですが、

対耳珠に繋がる盛り上がりを利用することで短い傷で仕上がりました。

手術前

手術前

術後1年半

術後1年半

これは組織欠損を伴うタイプ。右は術後1年半です。

組織が足りないと耳たぶが小さくなりがちですが、

残っていた組織を無駄にしないように再建することで

耳たぶの大きさを保つことができました。

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直後)

術後1週間(抜糸直後)

このケースでは、裂け目自体は狭いものの、組織欠損を伴い耳たぶが痩せています。

そのまま縫い寄せると、耳たぶのカーブに不自然なくびれができてしまいます。

そのため、デザインを少し大胆に工夫する必要がありました。

右の写真は術後1週間、抜糸直後の状態です。

痩せていた部分が改善され、カーブも自然に繋がっています。

また、傷跡は対耳珠の盛り上がりにうまく隠れる形となりました。

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直後)

術後1週間(抜糸直後)

このケースでは、一見裂け目が狭いように見えますが、

裂け目に向かって耳たぶの幅が狭くなっており、

そのまま縫い合わせても大きなくびれができてしまいます。

このような場合も、思い切ったデザインを施さないと結果的に良い形にはなりません。

狭くなった部分を切開し、拘縮を解除してから傷を整えることで、自然な形に仕上げます。

右の写真は術後1週間、抜糸直後の状態です。

手術前

手術前

手術後

手術後

これは耳たぶの耳輪カーブにねじれがあるケースです。

そのまま無理にくっつけても、ねじれた耳になってしまいます。

ねじれた軸の関係を正し、並行していた軸を一直線に繋がるように手術を行いました。

先天性耳垂裂の手術では、多様な立体的変形を正確に評価し、

それをデザインに反映させる必要があります。

そのため、先天性耳垂裂はピアスによる耳垂裂に比べ、

手術の難易度が高くなります。

3.拡張ピアス

拡張ピアスは耳たぶ組織がおおきく引き延ばされていますが、

拡大の方向とは本来の耳たぶの形とはまったく無関係で、多くは正円形です。

また、引き延ばされた皮膚は弾性繊維が破断することでぶよぶよと不自然な質感です。

そのため、拡張されているとはいえ再建するための組織量はむしろ不足しています。

手術前

手術前

手術後

手術後

自然な形を再建するには慎重さと高いスキル、時に大胆なデザインが求められます。

また、拡張ピアスを閉じる手術は症例数が少なく、十分な手術経験がない外科医も多いです。

これらの理由により拡張ピアス閉鎖手術も難易度が高い手術と言えます。

手術前

手術前

手術後

手術後

これは拡張ピアスでも手術が簡単なケースです。

組織があまり引き延ばされておらず、拡張をやめてから数年が経過しているため、

穴は自然に縮んでいます。

また、ピアスホールの形が細長で、裂け目から耳たぶの縁までの距離が充分あります。

このような場合はピアスホールだけ直接閉じることが多いので比較的簡単な手術です。

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直後)

術後1週間(抜糸直後)

このケースはかなり引き延ばされていますが、

前のケースと同様にピアスホールは細長いため、比較的簡単なケースです。

ただし、裂け目が耳たぶの縁に接近しているため、

ピアスホールだけを閉じると縁がイボのように飛び出して不自然になります。

そのため、一旦裂け目を切開し、縫い合わせて修正します。

右の写真は術後1週間、抜糸直後の状態です。

耳たぶ部分で拡張されずに残っていた組織が多いため傷が大きいものの、

全体の形は自然に仕上がっています。

手術前

手術前

術後1週間(抜糸直前)

術後1週間(抜糸直前)

これはさらに引き延ばされ、手術直前まで目一杯拡張されていたケースです。

このような場合、できるだけ組織を残しつつ、余分な組織は大胆に切り取ります。

右の写真は術後1週間、抜糸直前の状態です。

拡張により組織が不足していたため耳たぶは小さくなっていますが、

不自然にならない形で再建することができました。

手術前

手術前

術後3カ月

術後3カ月

これは引き延ばされすぎて残された皮膚がぷらぷらの紐状になっているケースです。

右は術後3ヶ月。下側にあった紐状の部分を開くように再利用することで

耳たぶの大きさを保っています。

手術前

手術前

術後2カ月

術後2カ月

拡張ピアスでは無理に拡張すると、

皮膚が耐えられず裂けてしまい耳垂裂の状態になることもあります。

これは無理に拡張して裂けてしまい20年経ったケース。

右は術後2ヶ月です。

20年経って拡張部分は小さくなっていますが

裂けた部分が気になり再建しました。

上段2つは、拡張ピアスが耳たぶの縁に近すぎたケース。右は術後1ヶ月後です。

中段2つは、拡大のペースが速すぎて切れたケースです。右は術後1週間、抜糸の時の状態です。

下段2つは、ピアスかぶれも伴っています。右は術後9日後、抜糸の時の状態。

カブレの塗り薬を使うことで皮膚の状態も改善しています。

このように拡張ピアスによる変形はさまざまですが、

再建する場合は残された組織をいかにうまく活用できるが大切で、

自然な耳たぶを再建するにはかなり多くの症例経験が必要となります。

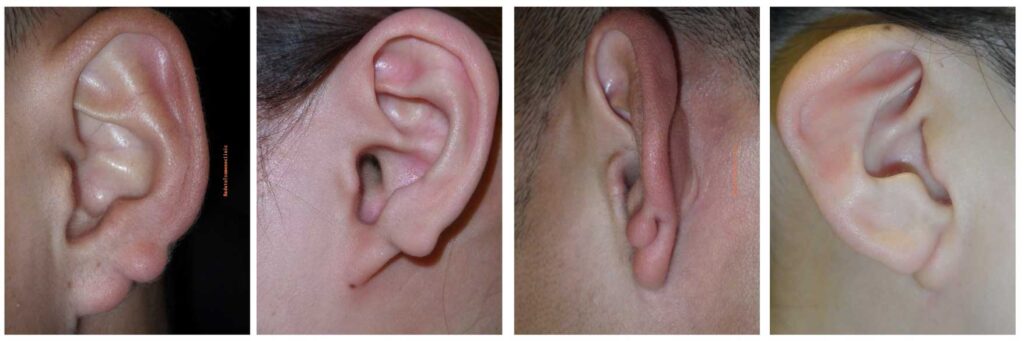

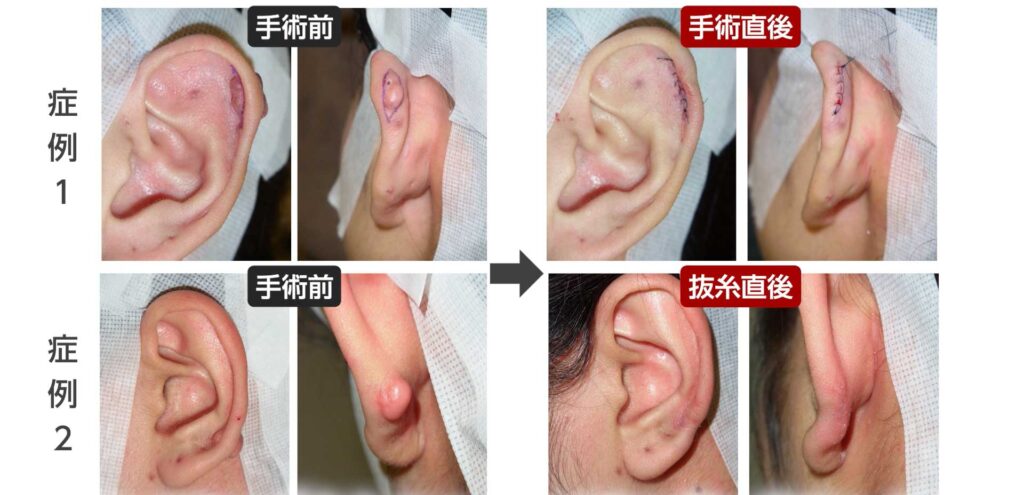

4.腫瘍(ケロイド・粉瘤)

耳に多いできものといえば『粉瘤』があります。

皮膚であればどこにでもできる粉瘤ですが、

耳たぶ周辺は皮脂腺が発達しているので、狭いエリアの割には多くみられます。

耳たぶの裏側、付け根付近に多発することもあります。

また、ピアスをつける時にピアスホールを傷つけることで生じることもあります。

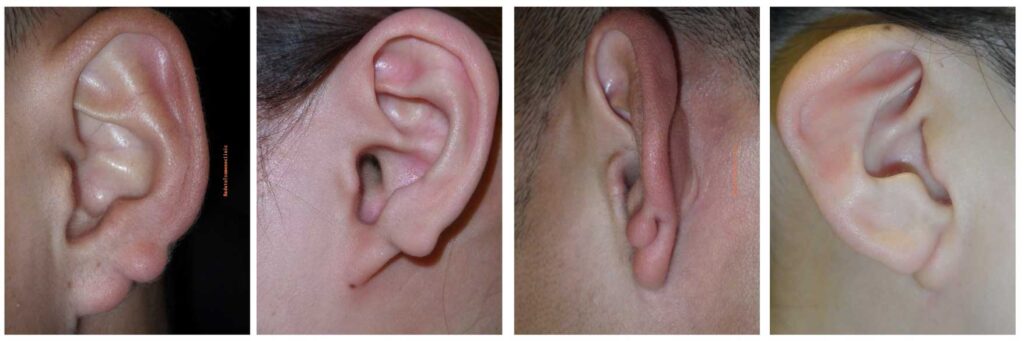

手術前

手術前

術後1週間(抜糸時)

術後1週間(抜糸時)

このように非常に大きく成長することもあります。

右の写真は術後1週間、抜糸時のものです。このように多発したり、大きい場合でも、

耳たぶの裏には皮膚に余裕があるため、問題なく摘出することができます。

粉瘤と並んで多いのがケロイドです。

ピアスホールがジクジクした状態が長く続くと、ケロイドになりやすいです。

小さい場合は注射や貼り薬による治療をすることもありますが、大きくなると手術が必要です。

軟骨部のピアスは、ケロイドのリスクが特に高くなります。

軟骨部は血流が悪く、ピアスホールが完成するまでに時間がかかり、炎症が長引くためです。

耳たぶのケロイドは、耳たぶ内にできたものが表と裏に突出する特徴があります。

手術では、その両方を切除し、縫い合わせます。

手術前

手術前

手術直後

手術直後

また、特発性ケロイドという、

ピアスなど明らかな原因がなくて生じるケロイドもあります。

特発性ケロイドは、時に大きく育つことがあります。

ケロイドは切除の再発傾向の高いことが特徴でも有ります。

そのため最近はケロイドを専門的に扱っている

提携クリニックに紹介することが多くなっています。

5.まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

本日は耳たぶの変形について、変形の強いケースを中心に多くの症例をご紹介させていただきました。

最後に当院の手術料についてご案内します。

耳垂裂と拡張ピアスは自費になります。

■手術料金(税込・25年1月現在)

【耳垂裂形成術】66,000円、2箇所目以降55,000円

【拡張ピアス閉鎖術】110,000円、2箇所目以降99,000円

手術料金は予告なく変更されることがありますので、最新の情報はこちらをご参照下さい。

なお、

先天性耳垂裂、粉瘤とケロイドは保険適応です。

合併症として術後一時的な内出血とケロイドがあります。

…

ご覧の皆さまで、耳たぶ変形でお悩みの方がいらっしゃいましたら、

当院ホームページの問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

ご連絡、ご相談、お待ちしています。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

【大後悔】ピアス失敗【リカバリーはこうやる】

神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

今回は『ピアスの失敗』についてお話ししたいと思います。

ピアスを開ける時までは「よし、この位置でいいだろう」と思い込んでいても、

開けてしまったあとで不自然さに気づき、後悔する人がたくさんいます。

理由の一つは、不慣れなこと。

開ける瞬間にズレてしまうんです。

実際に、当クリニックでは「ピアスを失敗してしまったのですが、

今からなんとかなりませんか?」というご相談も多くあります。

でも、安心して下さい。失敗したとしても諦める必要はありません。

なぜなら『リカバリーの方法』があるからです。

本日はピアスの失敗とリカバリー方法について詳しくご説明します。

数分で読める記事となっております。

ぜひ最後までお読みいただき、

お友達やご家族と共有していただければ嬉しく思います。

【目次】

1.ピアッシングのリスク

2.よくある失敗

3.ピアス失敗のリカバリー方法は時期によって異なる

4.ピアス失敗のリカバリー方法

5.まとめ

1.ピアッシングのリスク

多くの方が一生に一度のピアッシング(ファーストピアス)ですが、

自分自身やお友達同士で開けたという方はとても多いです。

安くて、好きな場所に開けられて、時間もかからなければ、病院に行く手間もない。

ネット通販なら翌日に届くピアッサーを使って、ネット情報で勉強すれば大丈夫なはず。

コスパ、タイパも最高ですよね?浮いたお金でもう一つピアスも買えちゃいます。

でも、“失敗のリスク”という安くない代償を払っていることへの理解も必要です。

というのも、ピアストラブルをたくさん扱ってきた医師としての経験から言えば、

素人によるピアッシングほど、もっとも後悔の多い方法はない、ということです。

それは、高い代表を払うことになる人がたくさんいることを知っているからです。

費用も決して安くない医療機関でのピアッシング。ですが、どうでしょう?

安全を買うと考えれば、安価で懸命な投資という捉え方もできるのではないですか。

これから開ける方は、ぜひご検討ください。

ただ、残念なことに美容皮膚科やピアススタジオでプロに開けてもらったのに位置がおかしいというご相談もたまにあります。

医療機関にも常勤ではないアルバイトの医師もたくさん働いています。

たとえプロであっても、充分な経験がない人だと失敗してしまうのです。

精密なピアッシングはそれほど難しいということをご理解ください。

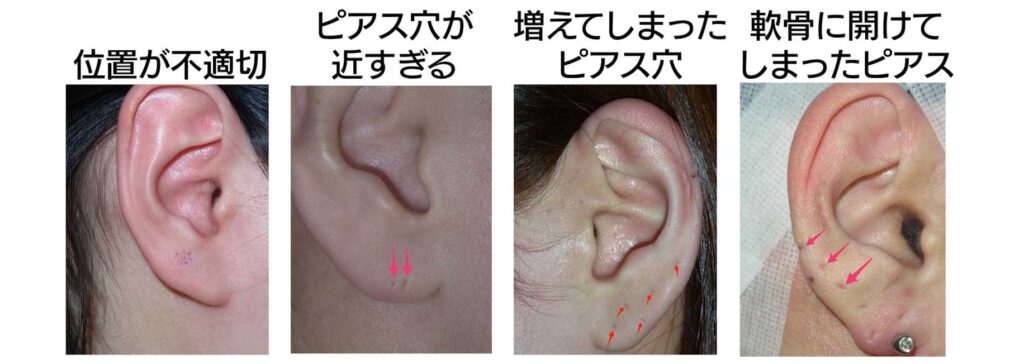

2.よくある失敗

ピアスで良くある失敗には次のようなものがあります。

上過ぎる

上過ぎる

下過ぎる

下過ぎる

【場所が下過ぎる、上過ぎる】ピアスの標準的な位置についての知識がないことが原因です。

【左右で位置がずれた】なんとなくの感覚だけで開けると、大抵左右でズレます。

【ピアスの角度が揃わず、両耳のピアスがあべこべの方向を向いてしまう】

耳タブを引っ張りながら開けると角度がズレてしまいます。

■「耳たぶの立ちあがり角度(耳介聳立角)」

耳タブの形はほとんどの人が左右非対称ですし、

耳介聳立(じかいしょうりつ)という

耳タブの立ちあがり角度が左右で違う方も多いので

これらを計算に入れないと正面から見た時に左右がキレイに揃いません。

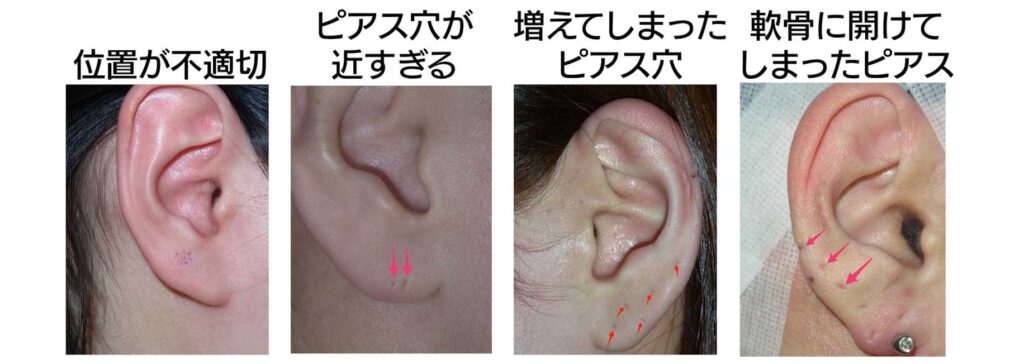

他にも、

- 位置が不適切なため不自然、せっかく買ったピアスがつけられない。

- 同じ耳に二ヵ所目を開けたら距離が近すぎてピアス同士が当たってしまう。

- 開け直しているうちに使わないピアス穴がどんどん増えてしまった。

- 軟骨部に開けてしまった。

などがあります。

これら失敗の原因はなんといっても『不慣れなこと』と『知識不足』です。

セルフのピアッシングを勧めるわけではありませんが、私たち医師が行っているファーストピアスの開け方についてはこちらの動画をご覧下さい。

3.ピアス失敗のリカバリー方法は時期によって異なる

失敗してしまったピアス穴。できることなら、なかったことにしたいですよね?

じつは正しい方法でリカバリーすれば、失敗もほぼほぼ無かったことにできるのです。

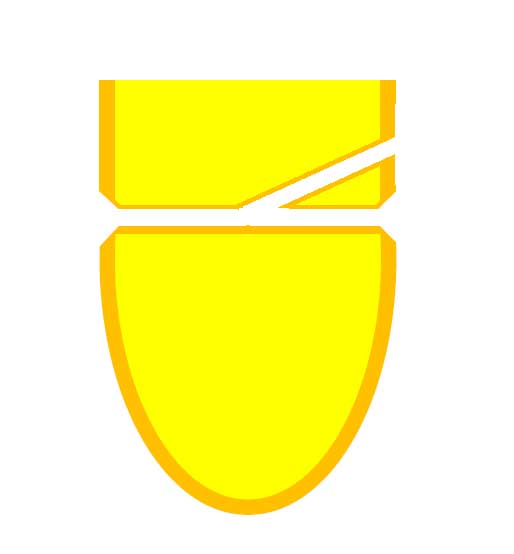

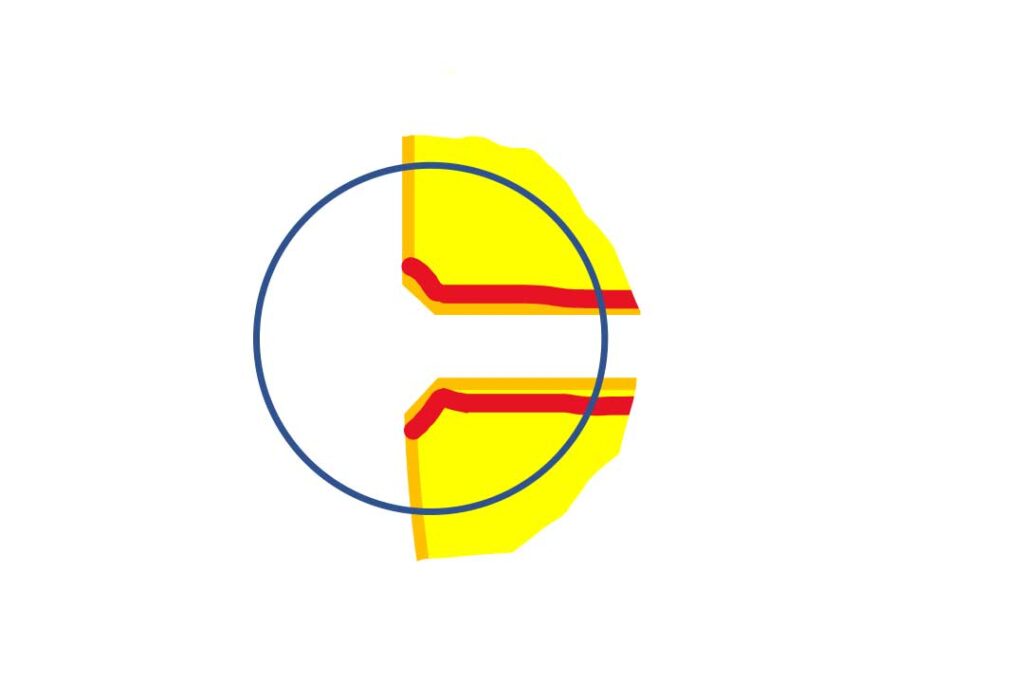

■「ピアスホールが完成するまで」

ピアスホールが完成するまで

ピアスホールが完成するまで

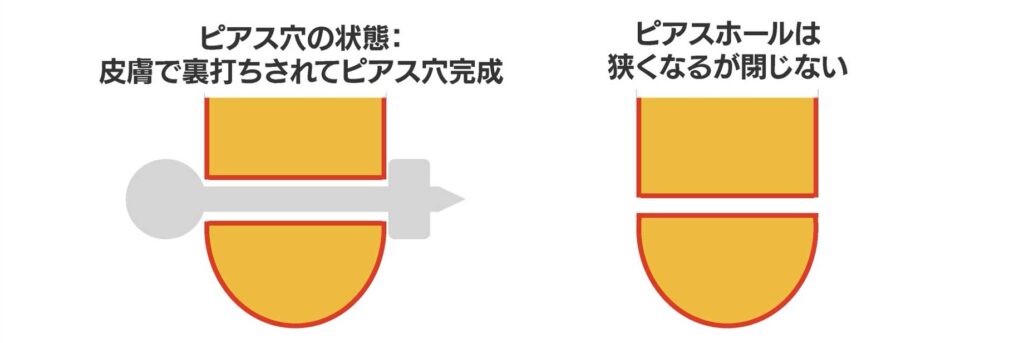

ところで皆さんは、ピアスホールがどのように完成するかご存じですか?

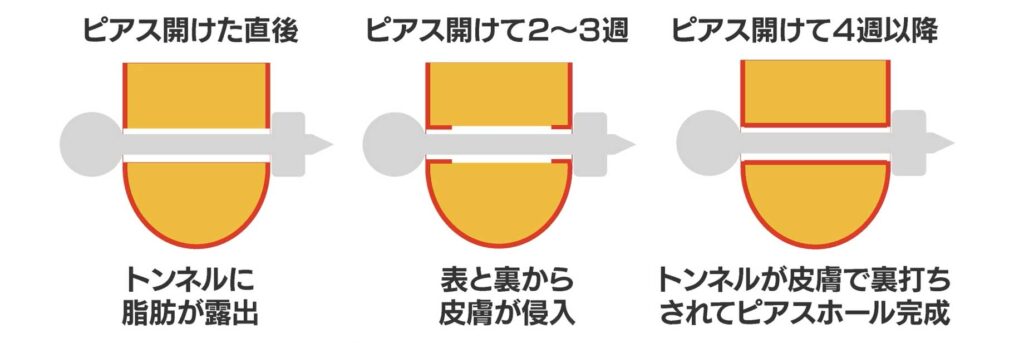

リカバリーの方法と関係することなので、ここで改めて説明します。

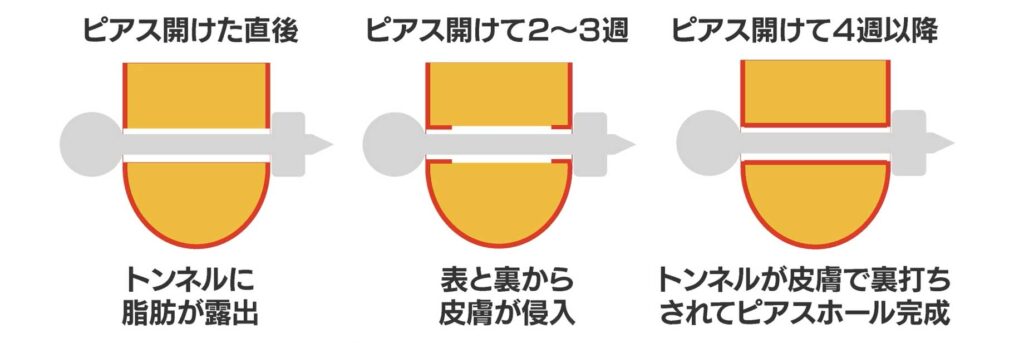

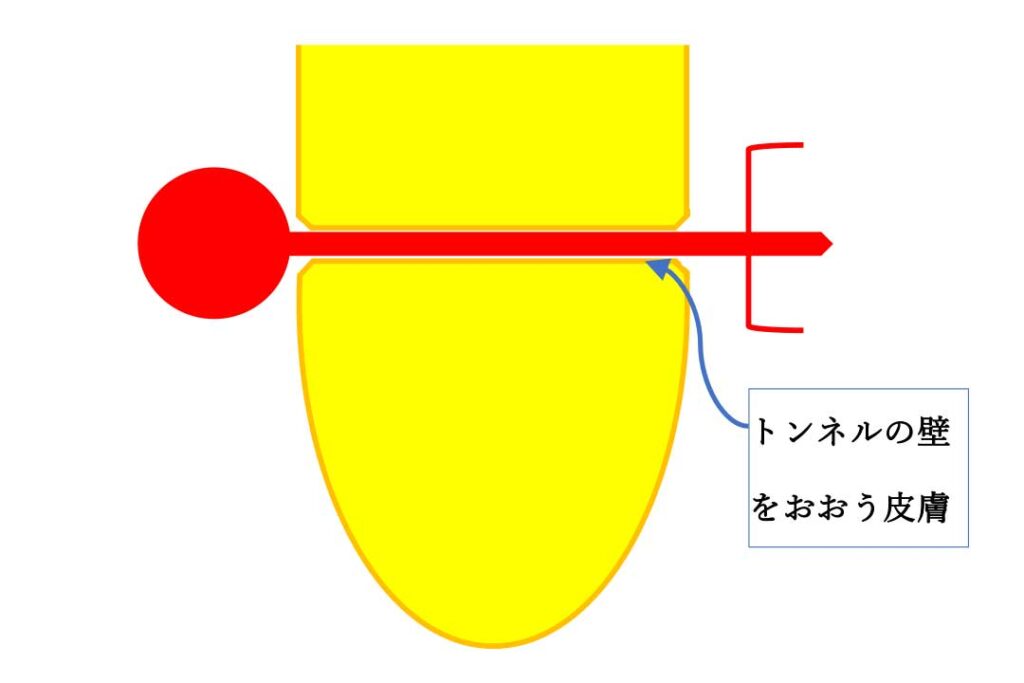

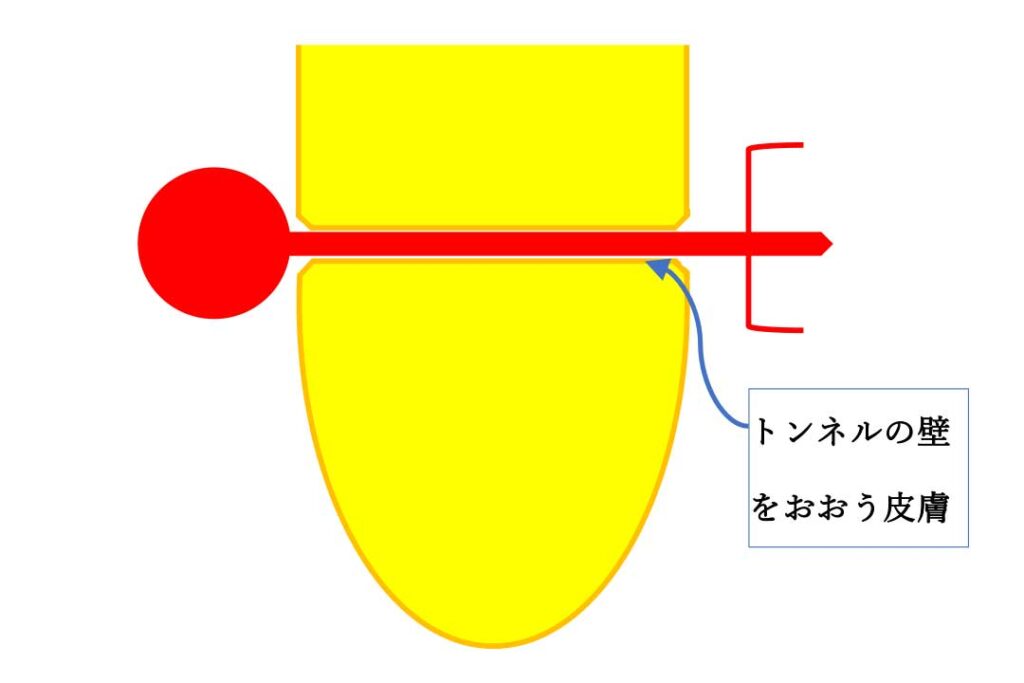

[STEP.01]

ピアッサーで耳タブに穴を開けると、ピアス軸の周りに脂肪が露出したキズができる。

[STEP.02]

数日経過すると、このキズを覆うために、周辺の皮膚がピアストンネルに侵入する。

[STEP.03]

この皮膚が、耳たぶの表側と裏側から同時にトンネルの壁を裏打ちするように伸びていき、やがて中央で繋がることでピアスホールというわけです。

ここまでに要する時間は、トンネルの長さ、すなわち耳タブの厚さにもよりますが、おおむね4〜8週、つまり1,2ヶ月です。

さて、失敗したピアスのリカバリーの方法ですが、リカバリーするのが、ピアスホールが作られる工程のどの時期かで異なります。

つまりピアスを開けてから、どのくらい日にちが経っているかで違ってくるのです。

・ピアスを開けて1週間以内の場合:

ピアストンネルに皮膚の侵入がはじまった頃にあたります。

この時期ならピアスを引き抜くだけで、多くの場合ほとんど跡を残さず塞がるでしょう。1年も経てばピアス跡はよく分からなくなるはずです。

・ピアスを開けて2-3週の場合:

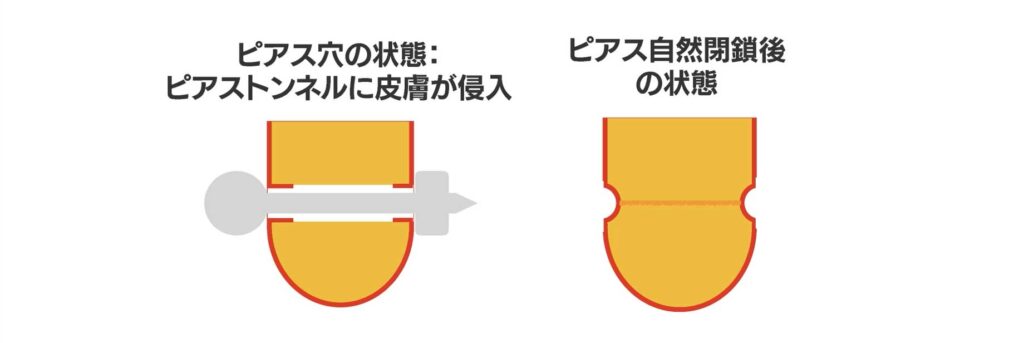

入り口と出口から皮膚の侵入が始まり、トンネルの裏打ちが伸びてくる時期です。

ピアスを引き抜くだけでおおむね塞がりますが、耳たぶの表・裏にすり鉢状の凹みが残ります。徐々に浅くなりますが、凹みが気になる場合、手術で目立たなくすることもできます。

・ピアスを開けて4週以降の場合:

耳たぶの表側と裏側から伸びた皮膚が中央で繋がってピアスホールが完成した時期、あるいはそれ以降にあたります。

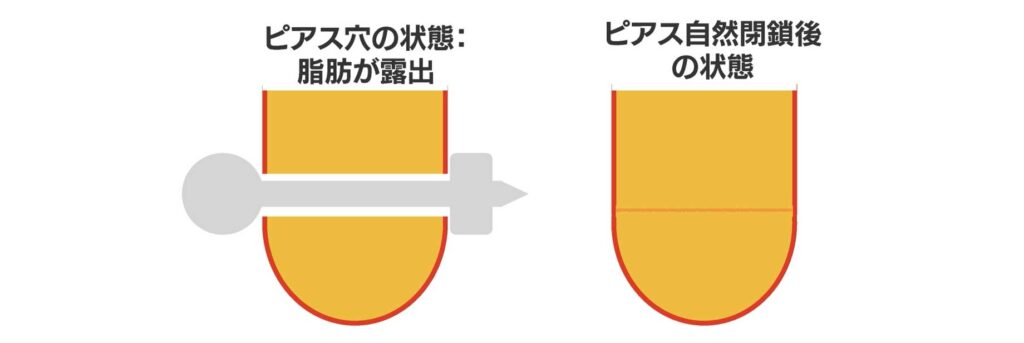

ピアスホールは皮膚で裏打ちされているので、狭くなっても完全には塞がりません。

中途半端に塞がって上皮が取り残され、将来トラブルを起こすリスクもあります。

また、上皮の新陳代謝によりピアスホールに垢が溜まるので臭いの原因にもなります。

4週以降の場合は、このあと説明するピアス閉鎖術でリカバリーすることができます。

いずれにしても大切なことは

失敗したら出来るだけ早くピアスを引き抜いてしまうことです。

なお、ここで説明した日にちはあくまでも目安であって、キズの治る速さや耳たぶの厚みなどの要因により、1週間程度前後することあります。

4.ピアス失敗のリカバリー方法

ピアスを開けて1週間以内なら、ピアスを抜けば跡はほとんど残りません。

2~3週間経過後でも抜いてしまえば、それほど目立たない状態にできます。

ただし、4週間目以降の『リカバリー方法』は手術となります。

ここで当クリニックのピアス閉鎖手術を説明します。

私たちの方法は、通常の半分程度の切開からピアスホールの皮膚を確実に処理します。

傷跡が最小限にできることと、将来の皮膚残存によるトラブルを完全に防ぐことを特徴としています。

■ピアス閉鎖手術の実際

[STEP.01]

切開予定線をマーカーで描きますが、キズを極力小さくするために最小限とします。手術後に凹みが残らないように、ピアス穴の入り口にあるすり鉢状の凹みも切り取ります。

[STEP.02]

局所麻酔薬を注射します。手術自体まったく無痛ですが、この注射の所だけは多少チクチクします。当クリニックではここで特別な処置をしますが、企業秘密なので公開できません。同業の医師のみなさんは、先ほどの切開予定線を見てお気づきかと思いますが、私たちは独自の方法で、非常に小さなキズでピアスを閉じることができます。

[STEP.03]

先ほど描いた切開予定線に沿って耳たぶの表側と裏側の皮膚をメスで切開します。ピアスホールと、その周りの脂肪の間に狭い隙間を作り、裏打ち皮膚だけを引き抜くように取りだします。表裏の穴の皮膚とその間にあるピアスホールを、ひと塊として取りだすのです。

皮膚を残せば後々トラブルになります。ここは少し難しい部分ですが、私がフランスや日本の大学病院でやっていた“微少外科手術のテクニック”がとても役立っています。

[STEP.04]

写真は取りだしたピアスピアスホールです。

背景はガーゼですが、その目の荒さからかなり拡大した写真であることが分かります。周辺を傷つけずに、ピアス穴とピアスホールだけを引きに抜いていることがお分かりいただけると思います。

[STEP.05]

ピアスホールを取りだした後を、高周波メスを使って慎重に止血をします。皮膚を1~2針縫ってキズを閉じて手術は終了です。手術時間は一箇所10分ほどです。

[STEP.06]

手術後の写真です。キズは最小限でほぼピアス穴の大きさしかないことが分かります。一週間後に抜糸。傷跡がしばらくピンク色の点として見えますが、1年も経てばピアス跡はよく分からなくなります。

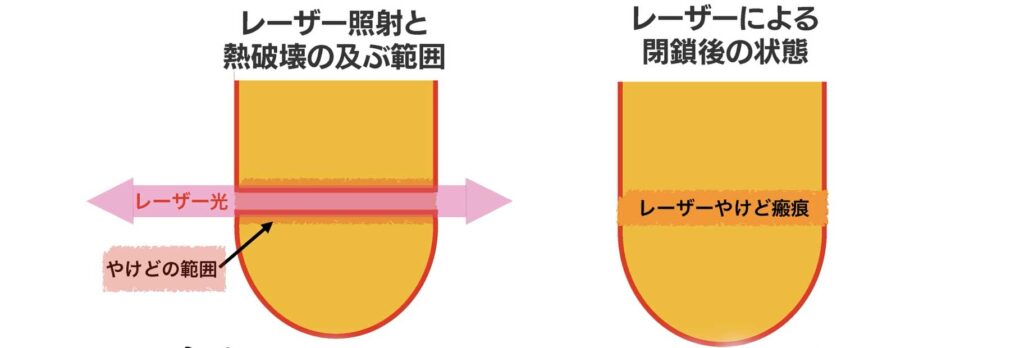

なおネットを検索すると、

手術ではなくレーザーで塞ぐという方法も見つけることができます。

レーザーでピアスホールに熱損傷を加えて自然に閉じるのを待つというやり方です。手術という精密な手技を必要としない代わりに様々デメリットも見えてきます。

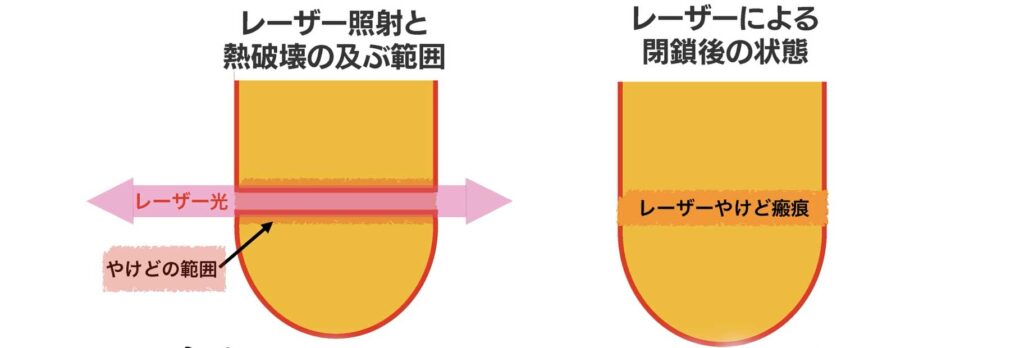

■「レーザーによるピアス閉鎖」

まずピアスホールの深さ6,7ミリに渡ってレーザーで焼灼処理をすれば表面皮膚にもレーザーの熱ダメージが加わり、傷跡が残るリスクが高いでしょう。

また、ガイドのないレーザーでピアス穴の入り口と出口を正確に繋げることは極めて困難。そのため予定しない部分にキズができるリスクがあります。

ピアスホールの裏打ち皮膚を、ひとかけらも残さずに処理することは更に困難。そして、ピアスホール内の皮膚を少しでも残せば将来トラブルになります。

実際に当クリニックでも、レーザーによるピアス閉鎖後のキズ跡と上皮取り残しによるトラブルの症例を、手術によってリカバリーしたケースもあります。

■「私の治療イメージと術後の状態」

手術を担当した私には、レーザーによるピアス閉鎖は熱した火箸で火傷させるようなワイルドな方法だなと感じられました。

レーザーという言葉のイメージに惑わされることなく、こうしたデメリットも理解した上でよく検討していただけたら幸いです。

5.まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

本日はピアスの失敗とそのリカバリー法について説明しました。

失敗してもすぐには諦めずに、本日説明したリカバリー法をぜひ試してみて下さい。

尚、神楽坂肌と爪のクリニックで治療をご希望の方は、当院ホームページの問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

ご連絡、ご相談、お待ちしています。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

【意外な理由!】ピアス穴はなぜ伸びる?【治療と今すぐできる予防法】

神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

過去のブログ

や

肌爪チャンネルの動画

にありますように、

神楽坂肌と爪のクリニックはピアストラブル治療を得意としています。

そして最近、増えているのが

「ピアス穴が伸びる」

というご相談。

ピアス穴が数年のうちにドンドン伸びていき、見た目が悪い、

切れてしまいそうで不安とおっしゃる患者さんが多数来院されます。

ピアス穴はなぜ伸びてしまうのか、放置したらどうなるのか、

その治療法や予防方法についても詳しくご説明できればと思います。

ぜひ最後までご覧いただき、 ご家族やお友達とも共有していただければ嬉しく思います。

【目次】

1.ピアス穴が伸びる・・・とは?

2.なぜピアス穴が伸びるのか?

3.放置したらどうなる?

4.治療法

5.手術

6.リスク管理と予防

7.まとめ

1.ピアス穴が伸びる・・・とは?

ピアス穴が伸びる。

それは、ピアスの穴が下の方に長く伸びた状態です。

少し穴が伸びてもピアスはつけられますし、大きなピアスで隠すこともできるでしょう。

でも、長く伸びてしまうとピアスを外したときに見た目が怖かったり、 そのまま切れてしまうのでは?と不安を感じます。

拡張したピアス穴

拡張したピアス穴

拡張せずに伸びたピアス穴

拡張せずに伸びたピアス穴

<伸びる理由は2つあります>

- 意図的に穴を伸ばしている場合、いわゆる拡張ピアスです。

- 普通にピアスをつけていて、穴がドンドン伸びていく場合。

どちらもピアス穴が大きく伸びた状態ですが、見た目はかなり異なります。

拡張ピアスの場合は、丸く開いていて向こう側の景色が見え、穴の縁がぶよぶよたるんでいます。

自然と伸びてしまった場合は裂けた穴というのはたいてい閉じた状態でたるみもありません。

拡張していないのに伸びてしまうピアス穴について、動画でも説明しています。

拡張ピアスを閉じたい方は、ぜひこちらの動画をご覧ください。

2.なぜピアス穴が伸びるのか?

本来のピアス穴は、生涯丸い穴のままでほとんど伸びたりしないものです。

よくある誤解ですが、大きく重いピアスをしたから穴が伸びるというものでもありません。

ピアスが引っかかり一気に裂けてしまったという方もいらっしゃいますが、非常に稀です。

耳たぶは、柔らかくヒラヒラしているため、外力を受けにくい形状をしています。

更にピアス穴は表面と裏面の皮膚で二重に補強されており、見た目以上に強度があります。

じつは、ピアス穴が伸びる原因は、外力による引っ張りではないのです。

症例写真

症例写真

症例写真

症例写真

まったく引っ張られることがなくても、小さなピアスをつけているだけで、ピアス穴は少しずつ伸びてしまいます。

では、なぜ丈夫なはずのピアス穴が伸びることがあるのでしょうか?

その鍵となるのは、ピアス穴が伸びてしまう患者さんに多かれ少なかれ共通して見られる、ある特定の症状です。

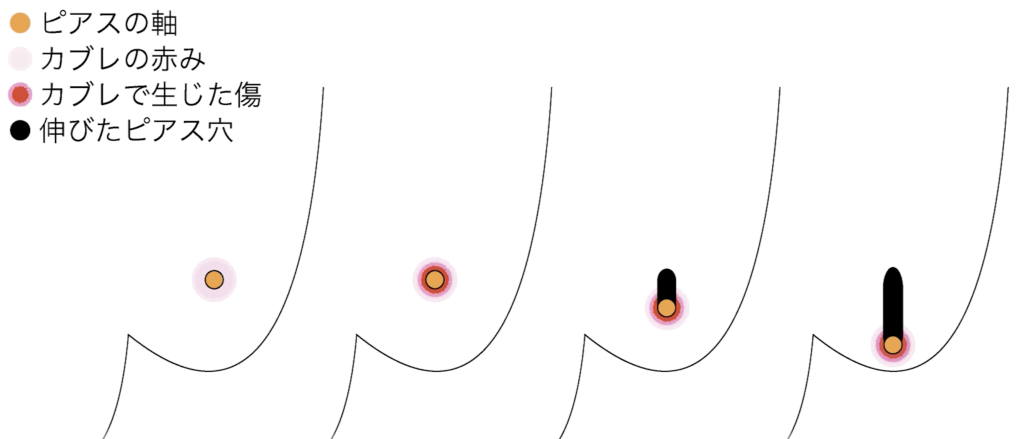

それはピアスが不安定で、ピアス穴がジクジクする、ピアスをつけると痒みや赤み、カサカサが続くといった症状です。また、ピアスの種類によって調子が良かったり悪かったりすることが多いです。

これはピアスの金属素材の刺激によるカブレ、接触皮膚炎です。

この状態を「ピアスで化膿した」と表現する患者さんも多いですが、実際は細菌感染による化膿性炎症ではなく、金属による接触皮膚炎です。

カブレが発生すると、最初は赤みだけですが、金属との接触が続くことで、丈夫な皮膚に『潰瘍』という深い傷ができます。

潰瘍によって皮膚が深く損傷し、その分ピアスは重力で少しずつ下に落ちていきます。落ち込んだ先の皮膚にも新たにカブレが生じ、潰瘍になります。

このサイクルが繰り返されることで、数ヶ月から数年のうちにピアスは徐々に下がっていきます。

ただ、カブレが発生した部分は、ピアスが下がって金属との接触がなくなるため、カブレが治まり、皮膚は修復されていきます。

この「ピアスが下がっては治る」という過程が連続的に繰り返されることで、結果的にピアス穴が伸びていくのです。

3.放置したらどうなる?

さて、ピアス穴が伸びたまま放置したらどうなるのか?

ピアスをつけなければ、それ以上穴が伸びることはありません。

ただ、残念ながら一度伸びた穴は短くなることもありません。

糸状皮膚で繋がった状態

糸状皮膚で繋がった状態

完全に避けた耳垂裂

完全に避けた耳垂裂

ピアスをつけ続けていると穴は伸び続けます。

気がつかずにピアスをつける方、伸びた穴を隠すためにピアスをつけ続ける人は多いです。

伸びて糸状皮膚で繋がったピアス穴と完全に避けた耳垂裂

伸びて糸状皮膚で繋がったピアス穴と完全に避けた耳垂裂

するとやがて耳たぶが、糸状の皮膚でつながっただけの状態になります。

そして、ついには着替えなどちょっとした刺激で切れて完全に裂けてしまいます。

これを『耳垂裂(じすいれつ)』と言います。

完全に切れてしまうと見た目は更に不気味になり、見た人を驚かせるかも知れません。

4.治療法

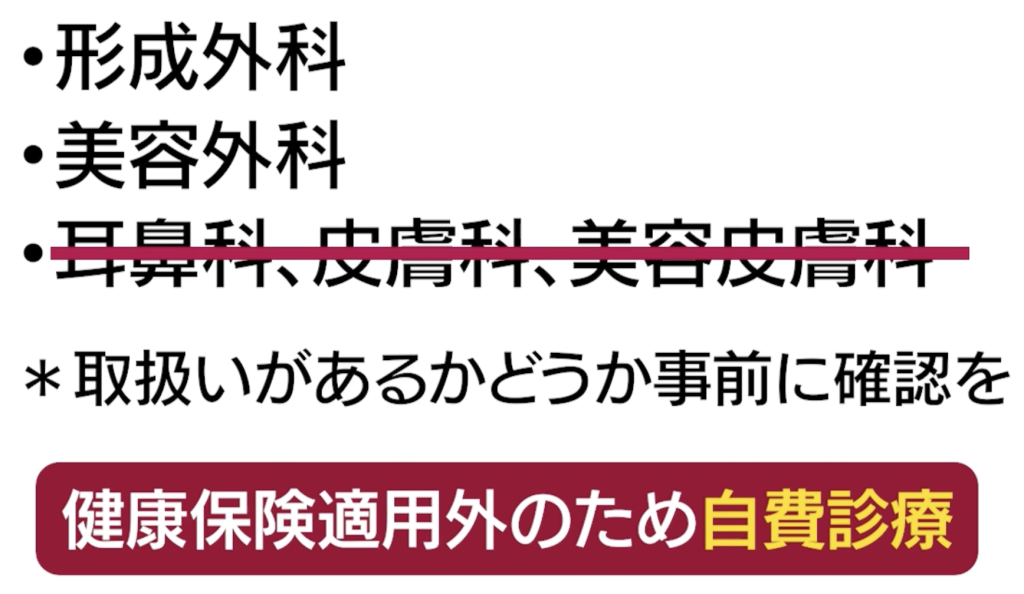

伸びた穴は、形成外科や美容外科で手術を受けることで、塞ぐことができます。

あと、耳たぶの問題ではありますが、耳鼻科ではありません。ご注意ください。

特殊な手術で扱わない医療機関も多いので事前に確認することをお勧めします。

■手術費用について…

治療に健康保険は使えず、全て自費診療となります。

手術料は病院によって異なり、5万円から20万円以上にもなります。

毎回記事でも説明しますが、料金設定と医師のスキルはまったくの無関係です。

当院手術例:手術前

当院手術例:手術前

当院手術例:手術後1年

当院手術例:手術後1年

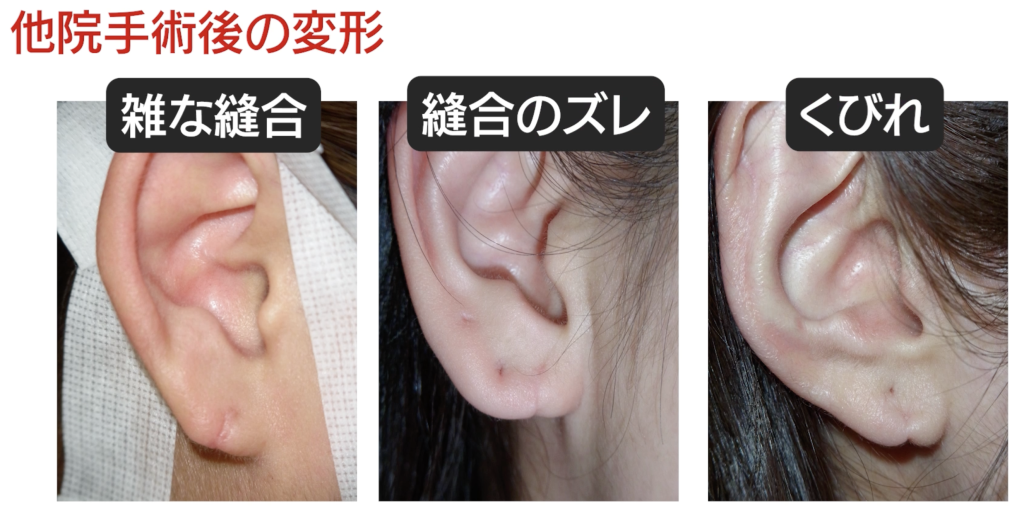

■後悔しないためには…

目立つ広告や、なんとなく良さそうといったイメージに惑わされることなく、実際に執刀する外科医の耳の手術実績を公開しているところをお勧めします。

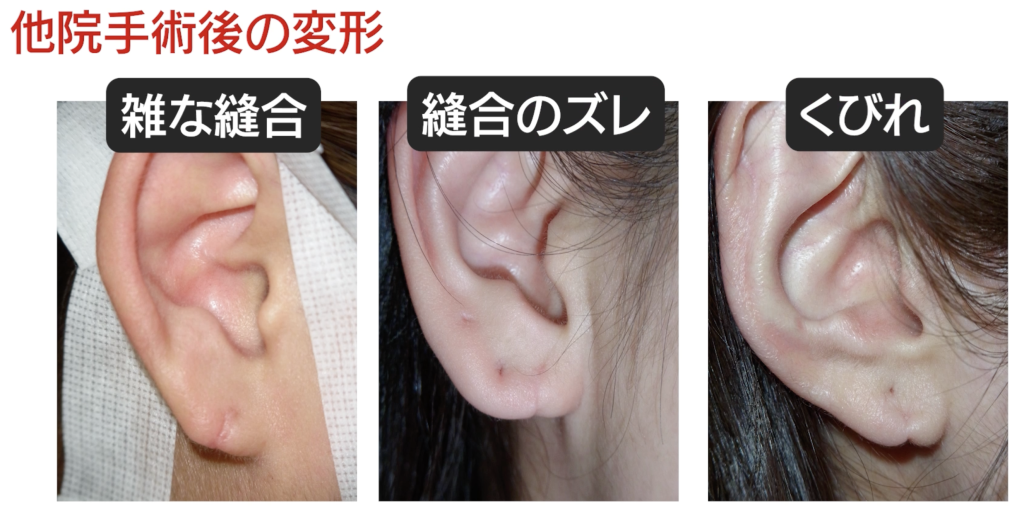

十分な経験と実績がある医師が手術すれば、跡はほとんど目立ちません。

逆に、不慣れな医師が手術を行うと、傷跡や変形が目立ち、手術前よりも状態が悪化してしまうことがよくあります。

当院では、こうしたケースの修正手術も行っていますが、修正するよりも、最初から慣れた医師が手術を担当する方が仕上がりがはるかに美しくなります。

また、常勤の医師が説明から手術、抜糸まで、一貫して責任を持つ医療機関を選ぶことが大切です。

大学病院からの派遣アルバイト医師や美容外科チェーンの医師は、実績やスキルにばらつきがあり、結果が安定しないことがあります。

特に、説明を行う医師と実際に手術を執刀する医師が異なる場合には、注意が必要です。

5.手術

伸びた穴だけ塞ぐ例

伸びた穴だけ塞ぐ例

完全に裂けた例

完全に裂けた例

裂けそうになっている例

裂けそうになっている例

伸びたピアス穴は、早い段階であれば穴だけを塞ぐことができます。

完全に裂けてしまった場合でも、耳垂裂形成術という手術で塞ぐことが可能です。

よくあるケースとして、穴が伸びて裂けそうな場合には、一旦裂いてから耳垂裂の形にし、縫い合わせる方法が取られます。これは、無理に穴だけを塞ぐと耳たぶの形が不自然になってしまうためです。

手術方法は、伸びた穴と耳たぶの縁までの距離によって「そのまま塞ぐ」か「一旦裂く」かが決まります。

耳垂裂形成術にも複数の術式があるため、治療方針や手術方法については、担当医師とよく相談してください。

裂いてくっつける場合、私たちはW形成術という術式で行います。

仕上がりが良いのは当然として、立体的な歪みが生じず、柔軟にデザインできるのでいろいろなケースに対応できるからです。

詳しい内容は以下の動画でも解説していますので是非ご覧下さい。

6.リスク管理と予防

ピアス穴が伸びる原因でもある“ピアスかぶれ”は、メッキなど安価な素材で起こりやすいです。

金属アレルギー:伸びたピアス穴、赤み、腫れ、水疱、痒み

金属アレルギー:伸びたピアス穴、赤み、腫れ、水疱、痒み

金属によるかぶれを繰り返すとニッケルやクロムなどへの金属アレルギーになってしまい、短時間の接触でもかぶれるようになります。

日本人の10人に1人が金属アレルギーであるとも言われますが、耳タブやまぶたは特に症状の出やすい場所です。

一度アレルギーになってしまうと治療は困難で、その金属に触れないことが唯一の対処法となります。ピアスを開け直しても、すぐに同じように穴が伸びしまいます。

ピアス穴が伸びるリスクについて

●アトピー性皮膚炎

皮膚のバリアーが弱いのでかぶれが生じやすいです。

●ピアスの数が多い

ピアス穴が増えるほど金属アレルギーのリスクが高まることが分かっています。

●安価なアクセサリー

身体に直接触れる金属は高価でも質の良いものを選ぶ必要があります。

チタンやプラチナ、18金はかぶれにくいと言われていますが、金属素材は外見から判別しにくいので信頼できる店舗で購入する必要があります。

とくに「通販」は問題外です。絶対に避けるようにしましょう。

このようなリスクを意識することが予防にも繋がりますので参考にしてみて下さい。

7.まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回はピアス穴が伸びるという症状について詳しく説明しました。

早めに治療を受ければシンプルな手術で済むことも多いです。

少しでも気になるという方は、お早めに治療実績のある医療機関で相談されることをお勧めします。

尚、神楽坂肌と爪のクリニックで治療をご希望の方は、当院ホームページの問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

ご相談、お待ちしています。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

【保険適応】先天性耳垂裂の手術【ビフォー・アフター】

肌爪先生こと『神楽坂肌と爪のクリニック』』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

ピアスの耳垂裂については以前ブログで取り上げた際に、たくさんの反響をいただきました。

そのなかで『先天性耳垂裂』、つまり生まれつきの耳垂裂で悩んでらっしゃる方から、「先天性については情報が少ないのでブログのテーマとして取り上げてほしい」というリクエストが。

ハッと思い、すぐさまネットで検索してみたところ、確かにネット上にはほとんど情報がなく、あったとしても文章でさらっと触れているくらい。具体的な治療法や症例写真さえないものがほとんど。専門家として、もう少し早く気づくべきでした。申し訳ありません。そこで今回は『先天性耳垂裂』の治療について詳しく解説していきたいと思います。

【目次】

1.先天性耳垂裂(じすいれつ)ってなに?

2.なぜ耳たぶが裂けるの?

3.耳たぶの裂け方の違い

4.耳垂裂の治療

5.治療費は?健康保険が使えるの?

6.どこで手術が受けられるの?

7.どんな手術なの?

8.手術の実際と術後の経過

9.まとめ

1.先天性耳垂裂(じすいれつ)ってなに?

先天的な耳の異常として比較的よく見られるのが福耳、耳瘻孔、耳垂裂です。 これらは数百人に一人の割合で発生すると言われています。

先天性耳垂裂

先天性耳垂裂

外傷性耳垂裂

外傷性耳垂裂

耳垂裂(じすいれつ)とは耳たぶが裂けた状態を意味する医学用語です。

原因別に生まれつきの『先天性』と、外力による『外傷性』に別けられます。

※ピアスによる外傷性耳垂裂については過去のブログでも取り上げていますので、気になる方はコチラを是非ご覧ください。

2.なぜ耳たぶが裂けるの?

伸びた穴と裂けた穴

伸びた穴と裂けた穴

外傷性耳垂裂のじつに99%以上がピアスかぶれによるものです。

原因としては、ピアスの素材に含まれるニッケルやクロムといった金属がかぶれを引き起こし、それを繰り返すうちに穴が徐々に伸びていき、やがて裂けるというもの。

先天性耳垂裂

先天性耳垂裂

一方で、先天性耳垂裂は耳たぶが形作られる妊娠初期、1~2ヵ月頃に何らかの異常があり、耳たぶがくっつかないことで生じます。

先天性耳垂裂

先天性耳垂裂

つまり裂けているように見えて裂けている訳ではない。本来くっつくべき部分がくっつかないことで、裂けた状態に見えるということです。その直接の原因はわかっておらず、新生児数百人に一人の割合で見られます。

3.耳たぶの裂け方の違い

外傷性の様々な裂け方

外傷性の様々な裂け方

先天性と外傷性は裂け方に違いがあります。外傷性は多くの場合、単純な直線的な裂け目です。ピアスをたくさんあけた方では、裂け目が複数あったり、それらが繋がったりしていることもあります。

先天性の様々な裂け方

先天性の様々な裂け方

一方で先天性の場合は、しばしば裂け目が大きく広がっていたり、耳たぶにねじれがあったり、耳たぶが部分的に欠けていたり、形としてはより複雑でその分手術も難しくなります。

4.耳垂裂の治療

先天性と外傷性、どちらも耳垂裂の治療は手術になります。

先天性耳垂裂は「小児のうちに入院し、全身麻酔手術を受けた」という方もいらっしゃいますが、15歳以降であれば局所麻酔の比較的簡単な手術で治療できるので、医師から「成長を待ってから治療してみては」と説明されている方も多いです。しかし、稀に変形や欠損が大きい方もいらっしゃいます。その場合は『成人でも入院の全身麻酔が必要』なこともあります。

神楽坂肌と爪のクリニックでは入院設備がありませんので、15歳以上の方を対象に日帰り手術を行っています。

5.治療費は?健康保険が使えるの?

先天性の場合は健康保険が使えます。自己御負担が3割の方だと3万円ほどです。有効な医療証をお持ちなら、自己負担はゼロとなることもあります。

ピアスが原因で裂けた場合は自費診療となり、手数料は各病院により自由に設定されます。手術料は4万円から20万円以上と、かなり幅があります。

★神楽坂肌と爪のクリニックでは1カ所6万円、2カ所目以降は5万円です。

6.どこで手術が受けられるの?

まずはネット検索で、お近くの形成外科を探して相談されることをお勧めします。

名前が似ているのですが、整形外科ではなく『形成外科』です。ご注意ください。

形成外科は比較的少ない診療科ではありますが、総合病院だと探しやすいかもしれません。執刀は在籍する医師のなかでも形成外科専門医を取得している医師に依頼するようにしてください。

美容外科を受診したい方もいらっしゃるかと思いますが、その場合は『健康保険の扱いがあること』『形成外科専門医が執刀するか』を忘れずに確認するようにしましょう。

7.どんな手術なの?

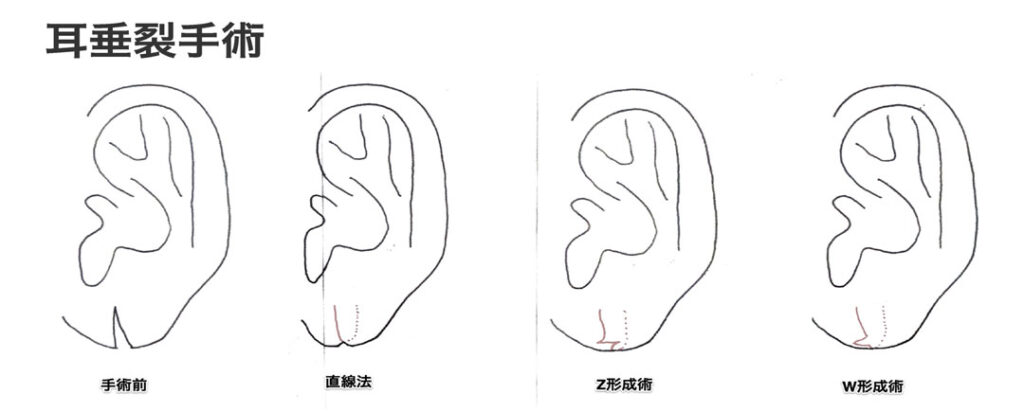

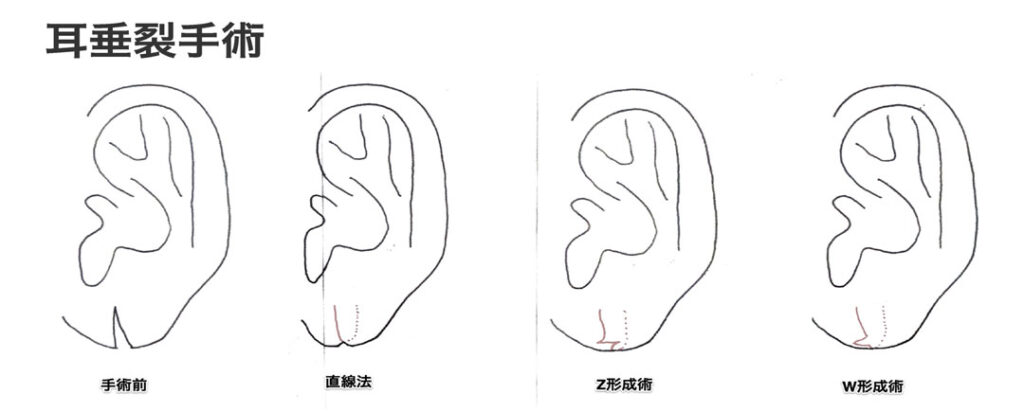

術式には『直線法』『Z形成術』『W形成術』がありZ形成術がもっとも一般的な術式です。どの方法も裂け目を縫い合わせるという意味ではおなじですが、耳たぶの縁での皮膚の組み合わせ方に違いがあります。

当院では一般的なZ形成術ではなく、W形成術を採用しています。理由は、W形成術は立体的な歪みが生じず、柔軟にデザインできること。また、裂け目の前後でズレや耳たぶの厚みに差があるケースや、高度な変形にも対応できるからです。

先天性の場合は裂け目が大きかったり、耳たぶのねじれや部分的な欠損があったりすることが多いです。患者さんひとり一人で異なる変形に対し、できる限り自然に仕上がるよう手術操作を行います。

8.手術の実際と術後の経過

まず、耳たぶの裂け目部分に少量の麻酔薬注射をします。多少痛みはありますが、耳たぶは鼻やまぶたと比べて感覚の鈍い部分ですので、比較的痛みは少ないです。手術中は触られている感覚こそあるものの、痛みはまったくありません。無痛だという認識で問題ありません。

手術時間は医師によります。十分な経験のある形成外科医なら15~30分ほどです。耳たぶにガーゼを貼り、テープで固定して終了です。手術直後から飲食も可能ですし、術後の痛みもほとんどないのでご安心ください。

日常生活については手術当日からほぼ通常通りで問題ありません。シャワーやシャンプーもできます。しかし、神楽坂肌と爪のクリニックでは3日間は運動、熱いお風呂、飲酒を控えていただいております。

抜糸までの約1週間はご自宅で処置が可能ですので、通院は不要です。一週間後の抜糸は痛みもないため、麻酔の注射も不要。1~2分で終わるのでご安心ください。

術後は経過観察のため、3ヵ月おき、1年間通院していただきます。術後、耳たぶのしこりや赤みが気になると思いますが、1年ほどでほとんど目立たなくなります。

手術前

手術前

手術後のピアッシング

手術後のピアッシング

手術後はおおむね1ヵ月でピアスをあけることができます。しかし、その場合はトラブルを避けるためにも、手術を担当した医師にあけてもらうのが好ましいです。

9.まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本日は『先天性耳垂裂』について詳しく説明しました。子どもの頃に手術を終えている方も多いのですが、成人後に手術を受けても結果に差はありませんのでご安心ください。

当院では先天性耳垂裂の方からのメール相談も承っております。気になる方がいらっしゃいましたらお手持ちのスマートフォンで撮った写真を送ってください。ご連絡お待ちしております。

▼耳垂裂・拡張ピアス・ピアス閉鎖メール相談▼

以下項目を記入・添付の上、当院までメールをお送りください。

・問い合わせ先アドレス:hadatotsume@gmail.com

・件名は「耳メール相談」として下さい

・耳タブの写真を1〜2枚。

・お名前、年齢、お住まいの都道府県

・相談の内容をお書き下さい。

また、今回のように

「ネットで調べても情報が載っていない」

「書き方が難し過ぎてイマイチよくわからない…教えて肌爪先生!」

という、ブログや動画で取り上げてほしいテーマがありましたら、お気軽にご連絡ください。

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん・・・耳瘻孔(じろうこう)

先日、テレビ朝日さんから依頼を頂き「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」という番組に耳瘻孔(じろうこう)の映像資料を提供いたしました。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

医者が教える、ファーストピアスでやるべきこと、やってはいけないこと

どうしてファーストピアスをセルフであけたくなるのでしょう?理由は

・コスパ、タイパ重視

・オシャレに詳しい友人にあけてもらいたい

・親に内緒であけたい

・ネット情報で安全を確認したし、友達はみな問題なくあけている

・とにかく今すぐあけたい!・・・

ファーストピアスをあけるのは若い年代の方が多いですからこのように考えるのはよく理解できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

ピアスのふさぎ方。クサイのはあなただけじゃない!その予防法と解決法をご紹介します!

こんにちは。肌爪先生こと『神楽坂肌と爪のクリニック』の院長、野田弘二郎です。

YouTubeにて『神楽坂肌と爪のクリニック公式チャンネル』も開設しておりますので、

登録がまだという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

先日『ピアストラブルトップ5』をテーマとして取り上げましたが、

今回はその中でも、最近お問い合わせの多い「ピアスの穴がクサイ」というお悩みにフォーカスして、お話しします。ピアス穴は気をつけないと誰でも臭くなってしまうことがあり、またその臭いに自分自身では気がつきにくいものです。今回はピアス穴がクサイというお悩みの『解決法から予防法まで』じっくりお話ししますので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。そして私の考えに共感していただけましたら、ぜひご家族や周りのお友達にも教えてあげてください。

【目次】

1.ピアス穴がクサイって、どういうこと?

2.どうして臭くなるの?

3.臭くなったらどうすればいいの?

4.ピアス穴を塞ぐ手術とは?

5.ピアス閉鎖手術の実際

6.臭くならないための予防法は?

7まとめ

1.ピアス穴がクサイって、どういうこと?

これは当たり前のことですが、耳のピアス穴の臭いを自分自身の鼻で嗅ぐことはできません。そのため、ピアス穴辺りの耳たぶを指先でつまむようにすると指先に臭いが移り、これを鼻に持ってくると指が強烈に臭うというのが「ピアス穴がクサイ」という症状になります。ピアスをあけている方は、今すぐご自身の耳で試してみてください。…いかがでしょうか?

指についた臭いは石鹸で何度も洗わないと落ちないくらい強烈なものです。

“世界一クサイおでき”と言われる

「粉瘤」の中身とおなじ臭いですから、強烈さはかなりのものです。

これは30年以上前の話になりますが、医学部の講義で皮膚科講師から「粉瘤の中身を決して素手で触れてはいけない」と忠告されたことが、今でも耳に残っています。

それから医師になり、これまで千個以上の粉瘤を摘出してきましたが

中身を素手で触れたことは幸い一度もありません。

さて、この臭い。日常会話程度の距離ではわかるものではないのですが、あまりのクサさから「親しい人から嫌われるのではないか…」と心配になって治療を希望される方も多いです。

2.どうして臭くなるの?

ピアスの穴は耳たぶの表側と裏側にあり、その間はトンネルで繋がっており、その壁は皮膚で覆われています。皮膚の表面は角質で新陳代謝を繰り返し、剥がれ落ちた古い角質は垢(あか)になります。

トンネルの中は洗いにくいのでピアスを付けない状態で何ヶ月も放っておくと、垢がトンネル内にびっしり溜まってしまいます。

なにより、もともと耳たぶ周辺というのは皮脂の分泌が多い部位なのです。

健康な皮膚には“常在菌”といって日常的に存在する細菌群がいるのですが、この常在菌が垢や皮脂などの老廃物を分解することで、『プロピオン酸』や『脂肪酸』といった代謝物ができます。ピアス穴の強烈な臭いの正体こそが、まさにこの代謝物というわけです。

3.臭くなったらどうすればいいの?

★ピアスの臭い対策はじつは簡単で、ピアスをつけることで解消します★

ピアス穴に溜まった垢はピアスのつけ外しで押し出されて清掃されますし、ピアスをつけているだけでも自然とこすれて、ある程度清潔を保つことがでるのです。また、金属自体に殺菌作用があることもポイント。常在菌の増えすぎを抑制できます。

★もう一つの方法はピアス穴を手術で塞いでしまう方法です★

このような手術はあまり聞いたことがないと思いますが、じつは「ピアスの穴を塞いでしまいたい」という患者さんは意外に多いのが現状です。理由として考えられるのは、今回テーマとして取り上げたクサイ臭いのほかにも、以下のような理由があります。

◎金属アレルギーがありピアスをつけると痒くなったり、

汁が出たりするので塞いでしまいたい。

◎ピアス穴を片耳4個・5個と増やしすぎてしまった。

よく使う穴以外を閉じて見た目をスッキリさせたい。

◎仕事や家庭環境の都合からピアスをしていた過去はなかったことにしたい。

└コレは男性に多いです。

こういった事情のある方がピアス閉鎖を希望されています。手術で塞いでしまえば臭い対策だけでなく見た目もよくなります。

なお「手術せずに自然と塞がったから大丈夫ですよね?」という方がいらっしゃいますが、間違いです。見た目的には塞がっているように見えても、自然と塞がったピアス穴も臭いの原因になることがあるので解決にはなりません。

4.ピアス穴を塞ぐ手術とは?

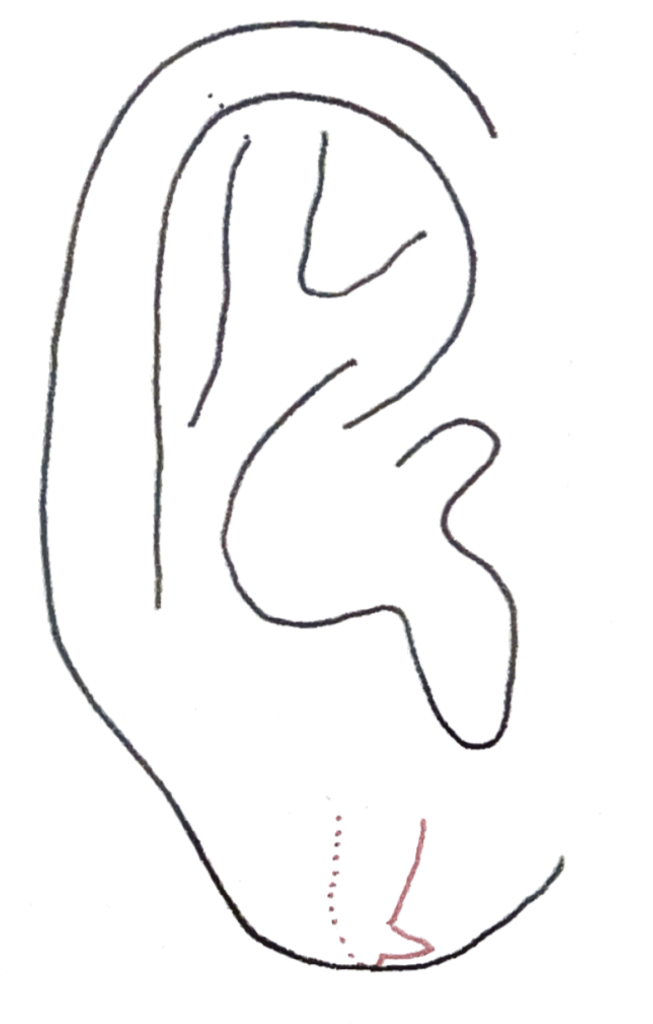

では実際にピアス穴を塞ぐ手術、ピアスのふさぎ方とはどんなものなのか。言葉だけではわかりにくい部分がありますのでイラストを交えてご説明していきます。

先ほど説明したようにピアスは耳たぶの表側と裏側に穴があり、皮膚で裏打ちされたトンネルでつながっています。

手術ではトンネルを取り出し、表裏の穴を縫って閉じます。

これで耳たぶの中に垢の元となる皮膚は完全に取り除くことができます。

※要注意※

ある美容外科では表面の穴だけ閉じるそうですが、取り残されたトンネルに垢が溜まって腫れ上がってしまうので、絶対にやめていただきたいと思います。

また表の穴だけ閉じて、トンネルと裏の穴を閉じることを『プレミアム手術』と称して追加料金を要求するクリニックもあるので要注意です。

ピアス閉鎖の危険性を十分理解せずに手術を行う医師もいるので、病院選びはとくに慎重におこなうようにしましょう。

5.ピアス閉鎖手術の実際

ここからは、実際の手術の流れについてご説明していきます。

[STEP.01]

切開予定線をマーカーで描きますがキズを極力小さくするために最小限とします。

手術後に凹みが残らないようにピアス穴の入口にある、すり鉢状の凹みも切り取ります。

[STEP.02]

局所麻酔薬を注射します。手術自体は無痛ですが、注射した個所だけは多少チクチクします。

[STEP.03]

神楽坂肌と爪のクリニックでは、ここで特別な処置をします。こちらは企業秘密なので公開することはできません。申し訳ありません。ただ、同業の医師の皆さんであれば先ほどの切開予定線を見てお気づきかと思いますが、私たちは限りなく小さなキズでピアス穴を閉じることができます。それはこの特別な処置をおこなうからです。ほんの数秒なので患者さんは気がつかないと思います。

[STEP.04]

さきほど描いた切開予定線に沿って、耳たぶの表側と裏側の皮膚をメスで切開します。トンネルとその周りの脂肪の間に狭い隙間を作り、裏打ち皮膚だけを引き抜くように取り出します。表裏の穴の皮膚とその間にあるトンネルを“ひとかたまり”として取り出すのです。

皮膚が残っていると後々トラブルにつながります。ここは少し難しい部分ですが、私がフランスや日本の大学病院でやっていた“微少外科手術”のテクニックがとても役立っています。下の画像は取りだしたピアストンネルです。

背景にあるガーゼの目の荒さからかなり拡大していることが分かります。周辺を傷つけずにピアス穴とトンネルだけを引きに抜いていることが、お分かりいただけるかと思います。

[STEP.05]

トンネルを取りだした跡を、高周波メスを使って慎重に止血をします。

[STEP.06]

あとは皮膚を1~2針縫ってキズを閉じて手術は終了。手術時間は10分ほどです。

[STEP.07]

下は手術後の写真。キズは最小限でピアス穴の大きさしかないことが分かります。

6.臭くならないための予防法は?

大きく2つのポイントが挙げられます。

■ピアスは計画的にあけましょう!

ピアス穴の臭いは、3箇所以上あけているいわゆる“ピアス上級者”に多い悩みです。

若い時はピアスをたくさん開けても、すべての穴にピアスを通していたとしても、歳を重ねるなかで考え方や自らの置かれる状況が変化し、徐々に使わないピアス穴が増えていきます。それでもたまにピアスをつければ掃除になって良いのですが、なかには塞がっている穴もあり、凹みに垢がたまって臭いの原因になるのです。また、ピアス穴をたくさん開けるということは金属アレルギーのリスクが高まることも分かっています。

気分やノリでやたらと開けてしまうと、後々公開することになるので、開ける際はよく考えて開けるようにしましょう。

■ピアス周辺は清潔に!

もともと耳たぶ周辺は皮脂が多く、不潔にすると臭いの原因になります。

ピアスをつけていたとしてもキャッチ周辺が不潔になりやすいので、毎日シャワーの際、ピアスはつけたまま石鹸をつけて軽く洗いすすぐようにしましょう。

7.まとめ

今回は「ピアス穴がクサイ」というトラブルの対策についてお話しさせていただきました。

今現在、すでに臭いが気になる方というはもちろん、今は臭っていないけれど、将来臭うようになったら嫌だな(クサくなっても平気!という方はいないと思いますが…)という方は是非参考にしてみてください。また、ご自身だけでなく、この動画の内容をご家族やご友人、会社の同僚との会話のなかで、話題として取り上げていただけると嬉しく思います。

これからも皆さんのお役に立つ情報をどんどん発信していく予定。ちょっとした時間に、当ブログをチェックしていただけると幸いです。

【記事監修・執筆】

医師 医学博士 院長 野田 弘二郎

- 日本形成外科学会専門医

- 皮膚腫瘍外科指導専門医

- プロネイリスト

- ミラドライ公式認定医

- オールアバウト公認 肌と爪の健康ガイド

- パリ第7大学ドゥニ・ディドロ微少外科手術ディプロマ取得

- 日本形成外科学会、国際形成外科学会、日本美容外科学会、日本皮膚外科学会、日本美容医療協会会員

<詳しいプロフィールはこちら>

お電話でのご予約・お問い合わせ

電話なら当日予約可能。突然の痛みや手術希望にも可能な限り対応いたします。

5日以内で来院希望の方は電話でお申し込み下さい。

03-3513-8212

【平 日】10:00~13:00/14:00~19:00 【土曜日】9:30~12:30/13:30~18:30

ご予約・お問い合わせ

形成外科|腫瘍皮膚科|美容皮膚科

形成外科|腫瘍皮膚科|美容皮膚科